『大胸筋の内側をもっと発達させたい』

『外側ばかりが発達していて内側が小さい…』

こうした悩みを抱えているトレーニーは多いのではないでしょうか。

確かに大胸筋の内側が発達しているとバランスがよくて憧れますよね。

そこで今回は、大胸筋の内側を発達させるためのコツや鍛え方のポイントを紹介していきます。

本稿を参考に、大きく発達したバランスのいい大胸筋を手に入れましょう!

1.大胸筋の内側だけを鍛えるのは実は不可能

実際に内側の鍛え方に関して説明していきたいのですが、まず大前提として覚えておいて頂きたいのが実は大胸筋の内側のみを鍛えるのは不可能ということです。

なぜなら、大胸筋の内側だけに刺激を与えられる種目はないからです。

よく『大胸筋の内側を発達させるためには収縮種目を行うべき』という主張を見かけますが、果たして本当にそうなのでしょうか?

確かに、ケーブルクロスオーバーなどの収縮種目を行うと大胸筋の内側に効いている感じはします。

しかし、大胸筋の内側だけに刺激が入っているなんていうことはありません。

もし収縮種目が内側に効くというのであれば、他の部位でも同じことがいえるはずですよね。しかし実際には『上腕二頭筋で内側(付け根側)を発達させたいのであればコンセントレーションカールをしましょう』なんていう意見を聞いたことはありません。

つまり、収縮種目を行なったからといって大胸筋の内側のみに刺激が入っているということはなく、実際は満遍なく刺激が入っているのです。

また、さらに大胸筋の内側というのは発達がしにくい場所でもあります。

その理由としては

①大胸筋の付着構造

②骨格の関係

の2つが上げられます。

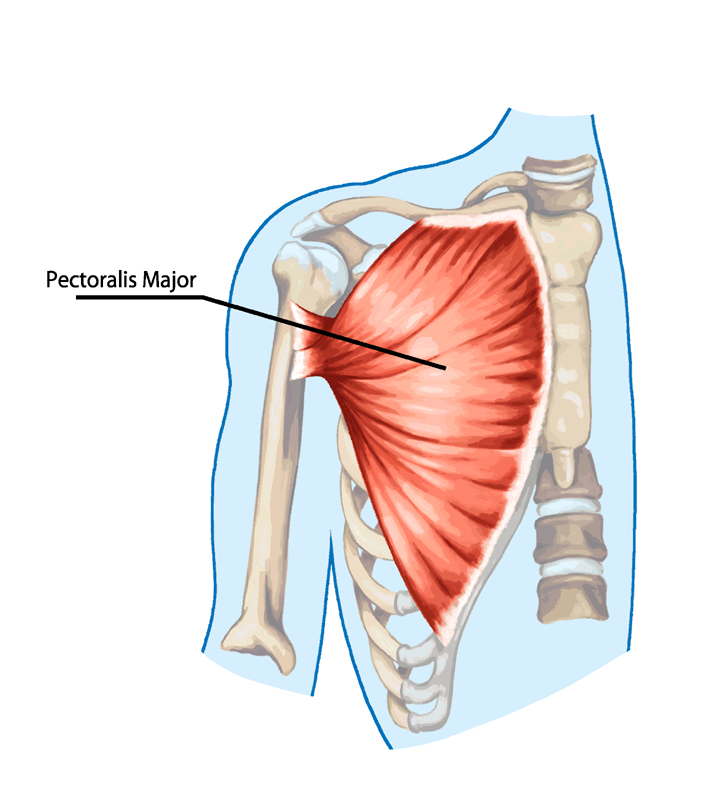

まず1つ目の付着構造に関して見ていきます。大胸筋の基本情報でも説明しましたが、大胸筋というのは起始が

・鎖骨

・胸骨

・腹直筋

の3つあるのに対して停止は上腕骨の1つしかありません。

下の画像を見ればわかりやすいですが、これは大胸筋が3箇所から始まっているのに終わりは一箇所しかないというわけです。

つまり、起始部に対して停止部が狭いということは停止部(大胸筋の外側)のほうが内側に比べて必然的にボリュームが出やすいということです。

大胸筋の内側というのは範囲も広いため外側と同じスピードで発達したとしても、どうしても薄くなってしまうのです。

そして2つ目の骨格というのは、人によって鎖骨や胸骨の長さが違うという骨格的な要因が関係しています。

鎖骨や胸骨が長いということは、より起始部が長くなるためただでさえ発達がしにくい大胸筋の内側がさらに薄くなってしまいます。

特に身長や体の大きな方は骨格も広い傾向にあるため大胸筋の内側を発達させるのが難しくなります。

2.大胸筋の内側を発達させるには全体的にバルクアップさせるしかない

大胸筋の内側はそもそも発達しにくくさらにはピンポイントで狙うのも難しいのですが、だからといって発達できないというわけではありません。

大胸筋の内側を発達させたいのであれば全体を満遍なく発達させていけばいいのです。そうすれば徐々にですが、確実に大胸筋の内側も大きくなっていきます。

また、内側のボリュームがあるように見せたいのであれば、大胸筋上部を発達させることもおすすめです。

大胸筋の上部が発達していることと大胸筋の内側が発達していることはイコールではありませんが、上部が発達すると見た目的には内側のボリュームがあるように見えるからです。

3.大胸筋の内側を発達させたいならば大胸筋の基本的な情報も把握しておこう

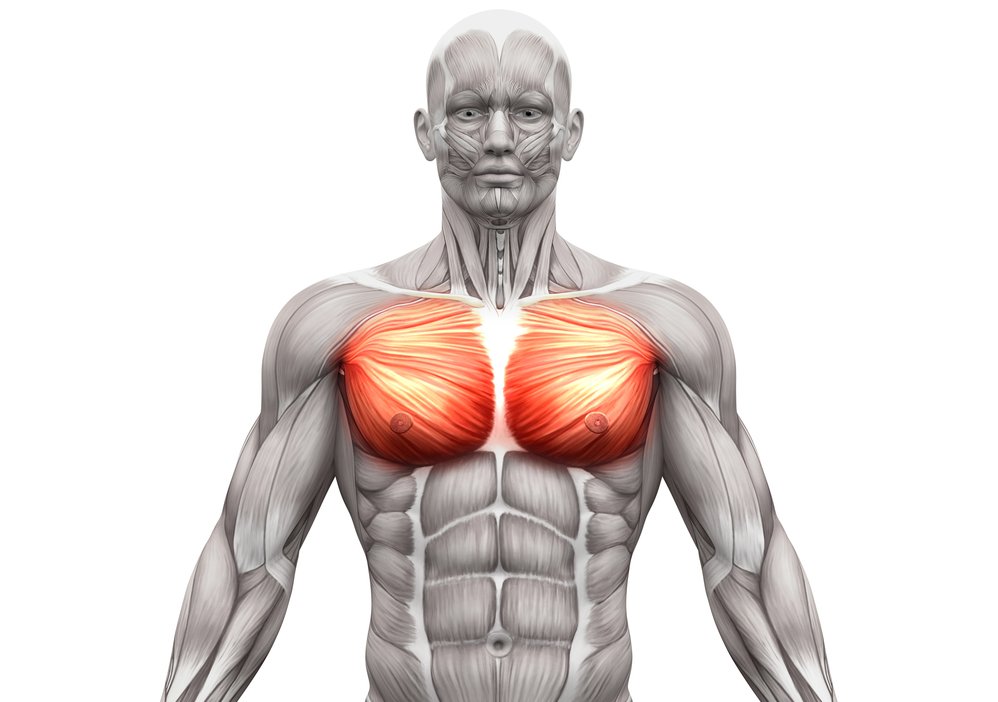

大胸筋の内側を鍛えたいのであれば、そもそも大胸筋がどこからどこまで付着し、どんな役割を担っているかを把握しておくことも大切です。

なぜなら鍛えたい部位を意識しながらトレーニングを行うのと何も考えずにトレーニングを行うのとでは、筋トレの質も異なるからです。

そこで大胸筋の基本的な情報を解説していきます。

3-1.大胸筋の起始・停止:内側は胸骨に沿って付着している

大胸筋は上半身の中でも大きな筋肉のため上部・中部・下部の3つに分類されるのですが、起始(大胸筋の始まり)は鎖骨から胸骨、そして腹直筋の上まで沿って、上腕骨に向かって走行しています。

つまりこの両端を近づければ大胸筋を収縮、遠ざければストレッチの刺激を与えることができるというわけです。

そして今回のメインである大胸筋の内側というのは、胸骨に沿って縦に走っている部分のことを指すので覚えておきましょう。

この部分に刺激を与えれば、大胸筋の内側を発達することができるわけです。

3-2.大胸筋の役割

続いて、大胸筋の役割を紹介しておきます。

大胸筋の主な役割は肩関節の

・水平内転

・屈曲(初期のみ)

・内転

などがあげられますが、特に大切な働きが水平内転です。

水平内転とは腕をまっすぐ上げた状態で内側に閉じる動きなのですが、実際にこの動きをしてみると大胸筋が収縮している感覚を掴めるはずです。

ベンチプレスやダンベルフライ、ケーブルクロスオーバーなど大胸筋の主要なメニューはすべて肩関節の水平内転が行われているためトレーニングを行う際は意識してみましょう。

4.大胸筋上部を鍛えるのにおすすめな種目

まずは大胸筋の上部を鍛えるのにおすすめな種目を紹介していきます。上部は中部に比べると優先度が低くなりがちですが、上部が発達すると全体的にボリュームがあり、内側の見え方も違った大胸筋を作ることができるため意識して狙いましょう。

また、全可動域でしっかり負荷をかけ、大胸筋を満遍なく鍛えるためにもPOF法を考慮して種目選定をしていきます。

4-1.インクラインベンチプレス

まず1つ目の種目はインクラインベンチプレスです。

インクラインベンチプレスとは、インクラインベンチで角度をつけて行うベンチプレスです。大胸筋上部に高重量で負荷をかけることができるため、大胸筋上部の厚みが欲しいのであれば欠かせないトレーニング種目です。

インクラインベンチプレスのやり方

②ベンチに仰向けになり、肩幅より拳一個分狭い位置でバーベルを握ります。

③しっかりと胸を張って腰にアーチを作ります。腹圧をかけてしっかりと体幹部を安定させましょう。

④バーベルをラックアップし鎖骨の上で固定します。

⑤肘を外側に開くようにしてバーベルをゆっくりと鎖骨めがけて下ろしていきます。

⑥バーベルが鎖骨に着く手前で切り返し、同じ軌道で再度持ち上げていきます。

この動きを繰り返していきましょう。

インクラインベンチプレスのポイントとしては、鎖骨のラインでバーベルを上下させることです。軌道を常に一定にし、大胸筋上部に負荷をかけ続けることを意識しましょう。

詳しくはインクラインベンチプレスの記事を参考にしてください。

インクラインベンチプレスの重量設定と回数の目安

インクラインベンチプレスは大胸筋上部の中でも高重量を扱いやすい種目のため、なるべく重い重量で組んでくさい。目安としてはベンチプレスの80%でセットするようにしましょう。

例えば普段ベンチプレスを80kgで10回×3セットで行っているのであれば、インクラインベンチプレスでは60kg で10回× 3セット行います。

また、個人的にはスミスマシンを利用したインクラインベンチプレスをやり込んだおかげで大胸筋上部が明らかに変化しました。スミスマシンでは軌道が決まっているため大胸筋上部へと常に負荷を乗せることができます。フリーウェイトのインクラインベンチプレスではあまり大胸筋上部の変化が感じられないという方は、スミスマシンを利用して見ることをオススメします。

4-2.インクラインダンベルフライ

続いて2つ目の種目は、インクラインダンベルフライです。

インクラインダンベルフライとは、インクラインベンチで角度をつけて行うダンベルフライです。大胸筋上部ピンポイントでストレッチさせられる唯一の種目です。

インクラインダンベルフライのやり方

②ダンベルを膝の上に置き、ベンチに仰向けになると同時に蹴り上げます。

③ダンベルが鎖骨の上に来るようにして固定します。この時、両手が向かい合わせになるようにしましょう。

④しっかりと胸を張って腰にアーチを作ります。腹圧をかけてしっかりと体幹部を安定させましょう。

⑤両手に持ったダンベルを左右に開いていき、大胸筋をストレッチさせます。

⑥大胸筋がストレッチしたら一度止め、ゆっくりと切り返してスタートポジションまで戻していきます。

この動作を繰り返していきましょう。

インクラインダンベルフライのポイントとしては、ダンベルを下ろしていく位置を意識することです。大胸筋上部の走行繊維に対して平行に下ろしていくようにすると、ピンポイントで大胸筋上部のみにストレッチをかけることができます。そのためにも大胸筋上部がどこからどこまで付着しているかを把握しておきましょう。

インクラダンベルフライの重量設定と回数の目安

インクラインダンベルフライも8~12回×3セットがセオリーとされています。

しかし、個人的にはダンベルフライは肩関節のアイソレーション種目(単関節種目 )のため重量は下げてレップ数とTUT(筋肉に負荷が乗っている時間)を意識することをオススメします。

具体的には15回で、最大ストレッチ時(ボトムポジション)で1~2秒停止してから切り返していきます。

無理に重量を扱ってしまうと大胸筋上部から負荷が抜けるだけでなく、肩関節が怪我するリスクもあるため注意しましょう。

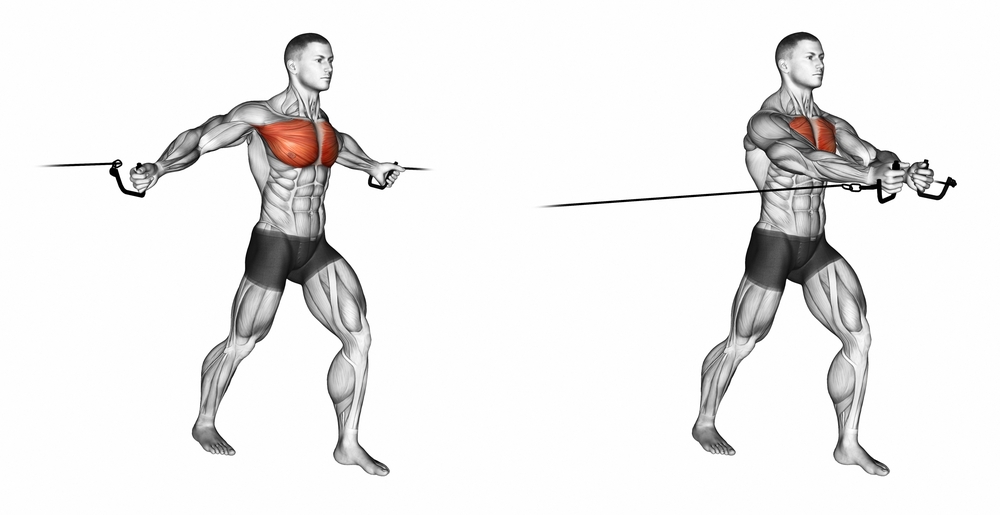

4-3.ケーブルクロスオーバー(大胸筋上部狙い)

最後の種目は、ケーブルクロスオーバーです。

ケーブルクロスオーバーとは、ケーブルマシンを利用して大胸筋を収縮させるトレーニングです。大胸筋を収縮させることができる数少ない種目のためオススメです。

通常は大胸筋中部や下部を狙うために取り入れられていますが、ケーブルの位置を変えるだけで上部へも収縮の刺激を与えることができます。

ケーブルクロスオーバーのやり方

②両手でグリップを掴み、ケーブルマシンの中央に立ちます。

③そのまま前に出て、ウェイトスタック(重り)が浮いている状態を作ります。

④しっかりと胸を張ります。この時に大胸筋の上部がストレッチしていることを意識します

⑤両手に持ったグリップを斜めしたから逆ハの字を描くようにして持ち上げ、大胸筋上部を収縮させて一度停止します。

⑥ゆっくりとケーブルを戻していき、大胸筋をストレッチさせたら再度切り返していきます。

この動作を繰り返していきましょう。

ケーブルクロスオーバーのメリットは大胸筋へ強い収縮感を与えることですので、収縮時に1~2秒停止することを意識してください。

定と回数の目安

大胸筋上部は小さくてパワーも弱いため、かなり低重量でケーブルクロスオーバーを行います。片側2~3キロで回数を多く(20回前後×3セット)することで大胸筋上部にパンプ感を与えていくイメージです。

ただ、難易度が高いため一回一回の動作を丁寧にするよう心がけてください。

5.大胸筋中部を鍛えるのにおすすめな種目

続いて、大胸筋中部を鍛える際にオススメなトレーニング種目を紹介していきます。

大胸筋中部は胸の中でも面積が大きく、大胸筋の内側を発達させたいのであれば意識して鍛えるべき場所です。

5-1ベンチプレス

ベンチプレスは大胸筋を鍛える際の人気種目ですが、大胸筋中部の中でもっとも高重量を扱えるというメリットがあります。

ケーブルクロスオーバーの重量設

ベンチプレスのやり方

②81cmラインに薬指〜中指をかけ、サムアラウンドグリップで握りしめます。

③しっかりと胸を張って腰にアーチを作り、腹圧をかけて体幹部を固定します。

④バーベルをラックアップし、バストトップの真上で止めます。

⑤バーベルをバストトップめがけてゆっくりと下ろしていきます。

⑥バストトップに着く手前で切り返し、同じ軌道でスタートポジションまで戻していきます。

この動作を繰り返していきましょう。ベンチプレスではスタートポジションでしっかりと胸を張り、肩甲骨を寄せることを徹底してください。フォームが固まっていないと三角筋に負荷が逃げ、肩を怪我する恐れがあります。

また、グリップは親指を外したサムレスグリップではなく、巻きつけるサムアラウンドグリップをオススメします。なぜなら、サムレスグリップではサムアラウンドグリップに比べて筋出力が落ちてしまうからです。また、バーベルが落下する危険性もあるためサムアラウンドグリップで行いましょう。

ベンチプレスのより詳しい内容はこちらの記事を参考にしてください

ベンチプレスの重量設定と回数の目安

ベンチプレスは高重量を意識しつつも、10回×3セットでメニューを組んでしっかりと大胸筋中部に効かせるようにしてください。

また、大胸筋の内側に刺激を与えたいのであれば、肩甲骨の動きに注意しましょう。動作中に肩甲骨が動いてしまうと大胸筋も動いてしまって内側から刺激が抜けてしまうため、スタートポジションでしっかりと寄せて固定した状態をキープしてください。

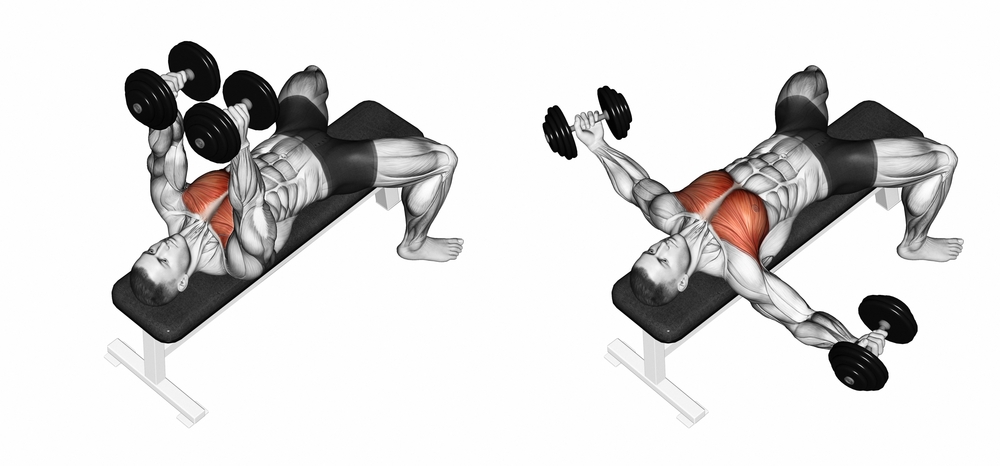

5-2.ダンベルフライ

ダンベルフライは、大胸筋中部へとピンポイントでストレッチをかけることができます。アイソレーション種目のため、比較的大胸筋へと効かせやすい種目でもあります。

ダンベルフライのやり方

②ダンベルがバストトップの上に来るようにして固定します。この時、両手が向かい合わせになるようにしましょう。

④しっかりと胸を張って腰にアーチを作ります。腹圧をかけてしっかりと体幹部を安定させましょう。

⑤両手に持ったダンベルを左右に開いていき、大胸筋をストレッチさせます。

⑥大胸筋がストレッチしたら一度止め、ゆっくりと切り返してスタートポジションまで戻していきます。

この動作を繰り返していきましょう。ダンベルフライでは、いかに大胸筋へとストレッチをかけることができるか、が大切です。そのため動作を丁寧に行うことを心がけましょう。

ダンベルフライのより詳しい内容はこちらの記事を参考にしてください

ダンベルフライの重量設定と回数の目安

インクラインダンベルフライの時にも触れましたが、ダンベルフライでは重量よりも丁寧に動作を行うことを心がけましょう。そのため15回で、最大ストレッチ時(ボトムポジション)で1~2秒停止してから切り返していきます。

もしダンベルフライで高重量を扱いたいのであれば、肘関節も利用してワイドプレスのようにすれば肩関節の負荷を分散させて大胸筋へと強いストレッチを与えることができますのでぜひ試してみてくだい。

5-3.ケーブルクロスオーバー

ケーブルクロスオーバーは、大胸筋上部でも紹介したようにケーブルマシンを利用して大胸筋を収縮させるトレーニングです。

ケーブルクロスオーバーのやり方

②両手でグリップを掴み、ケーブルマシンの中央に立ちます。

③そのまま前に出て、ウェイトスタック(重り)が浮いている状態を作ります。

④軽く前傾姿勢になり、しっかりと胸を張ります。

⑤両手に持ったグリップを胸の前まで寄せ、大胸筋を収縮させて一度停止します。

⑥ゆっくりとケーブルを戻していき、大胸筋をストレッチさせたら再度切り返していきます。

この動作を繰り返していきましょう。

ケーブルクロスオーバーのメリットは大胸筋へ強い収縮感を与えることですので、収縮時に1~2秒停止することを意識してください。また、胸を寄せるのに合わせて上体を軽く引くと、上腕骨と鎖骨部が自然に近づきより収縮しやすくなるので試してみてください。

ケーブルクロスオーバーの重量設定と回数の目安

ケーブルクロスオーバーも、基本的には8~12回×3セット行うのがいいとされています。もちろんこれだけでも効果的ですが、私の場合はよりパンプ感を重視しているためボリュームを増やして行っています。

具体的にはまず8~12回×3で大胸筋にしっかりと刺激を与えます。そしてそのあとに重量を下げ、15~20回でさらに2セットを行います。つまり、計5セットのケーブルクロスオーバーを行っていることになります。常に大胸筋が収縮していることを意識することで、大胸筋が熱くなるほどパンプアップさせることができます。

重量に関しては、大胸筋上部を狙ったケーブルクロスオーバーよりも若干重くすることを意識しましょう。

まとめ

今回は大胸筋を鍛えるために大切方法に関して紹介してきました。今回説明してきた通りに、大胸筋の内側をピンポイントで刺激することはできません。

そのため、大胸筋の内側を発達させたいのであれば上部をメインに発達させていきながらも大胸筋全体をバルクアップさせていきましょう。

時間はかかるかもしれませんが、正しいアプローチで鍛えて入れば必ずバランスの取れた大胸筋を手に入れることはできるため、めげずに頑張りましょう!

コメント