男性なら誰しも憧れる逆三角形の体を作るためには、広背筋の発達が欠かせません。しかしいざ背筋を鍛えようとしても、どんなトレーニングをすればいいかわからないですよね。

そこで今回は、広背筋の特徴から効率良く背中を鍛えるために欠かせないオススメな種目まで、徹底的に解説していきます。この記事を読み、逆三角形のように大きく発達した背中を手に入れましょう!

1.広い背中を手にいれるためには背中の筋肉の構造を理解しよう

いざ背中を鍛える前に、まずは背中の筋肉の構造を理解しておきましょう。

確かにあまり深く考えずにガムシャラにトレーニングを行ってもある程度の結果は出ます。

しかし背中の筋肉がどこからどこまで付着しており、どんな役割を担っているか、といった細かい点まで理解することは、効率良く背中を鍛えるために役立ちます。

そのため、まずは背中の筋肉に関して解説していきます。

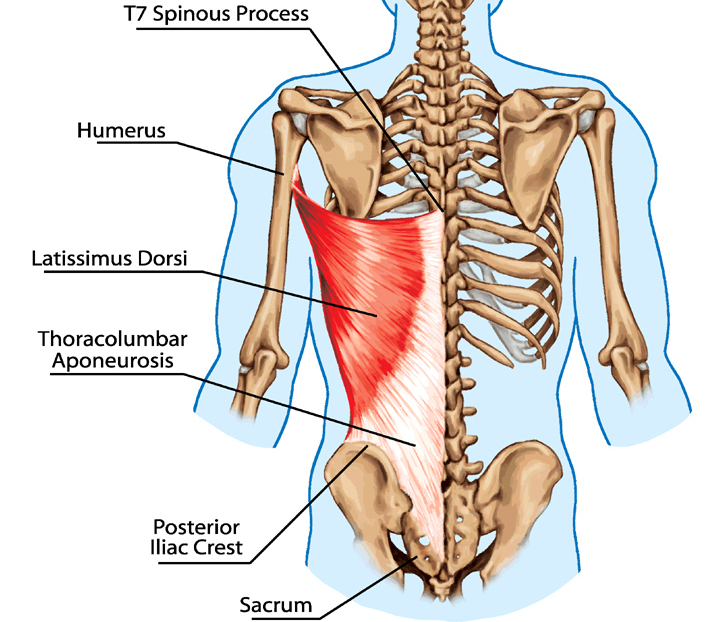

1-1.広背筋の起始と停止

一概に背中の筋肉といっても、見たとおり背中は広いために

- 広背筋

- 僧帽筋

- 脊柱起立筋

など、たくさんの筋肉によって覆われています。そしてこの中でもいわゆる「背筋」と呼ばれているのが広背筋です。一般的に背中の筋肉=広背筋と認識されているため、本稿では広背筋にフォーカスして解説しています。

まずは広背筋の起始・停止に関して見ていきましょう。

起始・停止とは、筋肉の付着部位のことを指し、その両端を近づけると収縮、遠ざけるとストレッチの刺激を与えることができます。

広背筋の起始は胸椎6番目〜骨盤後面、肩甲骨下端、下部肋骨、停止は上腕骨の小結節稜です。起始の範囲が広いことからも、いかに広背筋が大きいかが伺えますね。

ただ、難しい単語が並んでわかりづらいと思いますので、まずは腰あたりから腕まで付着しているとの認識で構いません。これはチンニングやラットプルダウンで考えるとイメージしやすいですが、動作時に上腕骨を腰に近づけると収縮が強まり、遠ざけていくとストレッチをかけることができます。

1-2.広背筋の役割

続いて、広背筋の役割を紹介していきます。

広背筋の役割としては肩関節の内転、伸転、内旋、水平外転が挙げられます。

そしてこの中で背中のトレーニングの中でも特に大事なのが、肩関節の伸転動作です。この動作は背中を鍛える際に必ず行われており意識することでより効率良く効かせることができます。肩関節の伸展動作は、水平に挙げた上腕を下ろす動作であり、この動作を行うと広背筋に力が入ることがわかるはずです。

2.効率よく背筋を鍛えるためにはジムに通おう!

背中の筋肉の構造や特徴を理解できたところで、実際に鍛えていく段階へと入ります。

しかしいざ背中を鍛えようと考えた際に「ジムに入会する」、または「自宅で筋トレを頑張る」の2つから選択する必要があります。

筋トレ初心者の方や女性の方であれば『まずは自宅で頑張って、慣れてきたらジムへ通おうかな』と考えている方もいるかもしれませんが、効率良く短期間で成果を出したいのであればジムへ通いましょう。

その理由を、2点解説していきます。

2-1.背中は広いためいろいろな角度から刺激を与える必要がある

まず1点目の理由が、自宅で背中を鍛えるにはバリエーションが少なすぎるという点です。胸や脚であれば自宅でもある程度のトレーニングができますが、自宅で背中を鍛えるとなるとバックエクステンションくらいしかありません。

文中で何度か触れているように背中は広い筋肉のため、さまざまな角度から刺激を与える必要があります。そのため自宅での筋トレでは、そもそも満遍なく背中を鍛えることができないのです。

その点ジムに通えば、ダンベルやバーベルなどさまざまな器具があるため、全体的に刺激を与えることができるのです。

2-2.自重トレーニングでは負荷が足りない

2点目の理由としては、自重トレーニングでは背中に対して十分な負荷を与えることができないという点です。背中は広くて大きな筋肉のため、発揮できるパワーも大きくなります。しかし自重トレーニングでは広背筋のパワーに対して十分な負荷を与えることができないため、筋肥大には向いていません。

もちろん自重トレーニングの中でもチンニングなどは効果的ですが、やはりチンニングだけは背中の広さをカバーできません。

以上2点の理由から、効率良く背中を発達させたいのであればジムに通うことをオススメします。

3.広く発達した広背筋を得るためにオススメなトレーニング種目

かっこいい背中を作るために重要なのが、「広さ」と「厚み」の2方向からアプローチをすることです。逆三角形のような背中を作るには広さだけを意識するだけでも問題ありませんが、厚みが足りないと全体的にのっぺりとした印象を与えてしまいます。

逆三角形でなおかつデコボコした背中を手に入れたいのであれば、「広さ」と「厚み」の両方を意識してトレーニングメニューを組みましょう。

まずは広い背中を手に入れるためにオススメなトレーニング種目とそれぞれのやり方やポイントを紹介していきます。

3-1チンニング

チンニングとは、いわゆる懸垂のことです。一般的に懸垂は腕の筋肉を鍛える種目だと考えられていますが、実際は広背筋を鍛える際に有効な種目です。

チンニングとは、いわゆる懸垂のことです。一般的に懸垂は腕の筋肉を鍛える種目だと考えられていますが、実際は広背筋を鍛える際に有効な種目です。

自重トレーニングの中でもかなり負荷が高い部類に入るため、効率良く背中を鍛えるには欠かせません。

チンニングの正しいやり方

- バーを肩幅より少し広く、オーバーハンドグリップで握る。

- 両手に体を支えるようにして両足を地面から浮かし、足をお尻のしたで組む。

- しっかりと胸を張って肩甲骨を下げ、目線をあげる。

- その状態から、胸がバーに近づくようにして上体を持ち上げていく。

- 広背筋が収縮したら一止め、ゆっくりと上体を下ろしていく。

- 肘が伸びきる直前で切り返し、再度上体を持ち上げていく。

この動きを繰り返していきます。チンニングのコツとしては肩甲骨をしっかりと下げた状態をキープすること、反動を利用しないことです。

詳しくはチンニングのページを参考にしてみてください

チンニングの負荷設定と回数の目安

チンニングの正しい負荷設定としては、ベンチプレスの重量が目安とされています。例えば70kgの方がベンチプレスで100kgを10回できるとします。

この場合は30kgの加重をした上でチンニングを10回行うということです。

ただし、実際はチンニングは自重で10回×3セットできたら上級者ともいわれているため、まずは自重で行える筋力をつけましょう。

3-2.ラットプルダウン

ラットプルダウンは、チンニングと並んで広背筋を鍛える際の人気種目です。筋力が弱くてチンニングはできないという筋トレ初心者の方から、より強度を高めたいという上級者の方までオススメなトレーニングです。

ラットプルダウンの正しいやり方

- マシンに座り、両足を地面につける。この時、体が浮かないように膝パットでしっかりと太ももを固定する。

- バーを肩幅より少し広めで握る。グリップは親指を外したサムレスグリップで、小指側に力を入れると広背筋へと効かせやすくなる。

- しっかりと胸を張り、肩甲骨を下制させる。上体を少しだけ後ろに倒し、腹圧をかけて固定する。

- バーを胸に近づけるようにして引いていく。この時肘を腰に近づけるように意識すると、広背筋に聞かせやすくなる。

- 広背筋が収縮したら一度止め、負荷を抜かないようにゆっくりと戻していく。

- 肘が伸びきる直前で再度切り返していく。

この動きを繰り返していきます。ラットプルダウンのポイントとしてはしっかりと胸を張り、小指側に力を込めることです。上体を前後に揺らして反動を使いやすくなってしまうので、なるべく位置を変えないように注意しましょう。

詳しい内容はラットプルダウンの記事を参考にしてみてください。

ラットプルダウンの負荷設定と回数の目安

ラットプルダウンは、チンニングよりも高重量を扱いやすい種目です。なぜならチンニングでは全体を持ち上げていく必要があるのに対し、ラットプルダウンでは下半身が固定されているからです。

まずは自分の体重と同等の重量を目安にセットを組み、慣れてきたら徐々にあげていきましょう。

また、ラットプルダウンの利点としてはアタッチメントやグリップによって効かせられる部位を変えることができる点です。

背中はいろいろな角度から刺激を与えることで効率よく発達させていくことができるので、アタッチメントやグリップの違いを利用しましょう。ただし、まずは通常のフォームでしっかりと効かせることが大切です。一般的には8~12回できる重量で3セットがセオリーとされていますが、私の場合はこの後にアタッチメントを変えてプラス2~3セット追加しています。

狙いたい目的によって変わりますが、肩甲骨を外転させてより広背筋の外側を狙うためにパラレルグリップや、厚みを狙うためにナローグリップでのラットプルダウンを取り入れています。

3-3.ケーブルプルオーバー

あまり聴き慣れないトレーニング種目ですが、ケーブルプルオーバーとは立った状態でプルオーバーを行うトレーニング方法です。チンニングやラットプルダウンでは広背筋の収縮を強めることはできますが、ストレッチがかけづらいという課題があります。ケーブルプルオーバーでは、しっかりと広背筋をストレッチさせることができるため、効率良く背中を鍛えるためには必須のトレーニング種目です。

ケーブルプルオーバーの正しいやり方

- ケーブルマシンを自分の身長よりも上にセットし、ストレートバーのアタッチメントを取り付ける。

- 肩幅より少し広いスタンスで握り、後ろに下がる。

- お尻を後ろに突き出すようにして上体を前傾させる。

- 両手を伸ばした状態でストレートバーを体に引き寄せていく。イメージとしては肩関節の伸展動作そのまま。

- ストレートバーが体に近づけるに合わせて上体を軽く立て、広背筋を収縮させる。

- ゆっくりとストレートバーを戻していき、腕を伸ばしきって広背筋をしっかりとストレッチさせる。

- 反動を使わないようにし、再度切り返していく。

この動作を繰り返していきます。

ケーブルプルオーバーのポイントとしては、スタートポジションでしっかりとお尻を突き出し、ハムストリングスで上体を支えることです。また、ストレートバーに合わせて骨盤を立てることで、より広背筋への収縮をさせやすくなります。注意点としては、ストレッチをかけた後に反動を利用しないようにしましょう。

あまりメジャーなトレーニングではなく言葉で説明しても動きがイメージしづらいと思いますので参考までに動画を添付しておきます。

ケーブルプルオーバーの正しい負荷設定と回数の目安

ケーブルプルオーバーは、あまり重量重視ではなくフォーム重視で行いましょう。なぜなら肩関節の伸展のみを使用するアイソレーション(単関節種目)のため、重量が重すぎると扱いきれないからです。

そのため低重量高レップでセットを組むことをオススメします。具体的には15~20回できる回数で3セットを目安に組みましょう。また、背中のトレーニングの締めに取り入れることで、最後まで追い込むことができます。

4.厚い背中を手にいれるためにオススメなトレーニング種目

続いて、厚い背中を手に入れるためにオススメな背中の種目を紹介していきます。

これから紹介していくトレーニングをメニューに組み込むと、デコボコした厚みのある背中を手に入れることができます。

4-1.トップサイドデッドリフト

トップサイドデッドリフトとは、通常のデッドリフトの可動域を制限したバージョンです。基本的には上半身のみを動かすため背中のみを鍛えることができ、なおかつ高重量を扱えるというメリットがあります。また、厚い背中を手に入れるだけではなく、下背部にも強い刺激を与えることができます。ラットプルダウンやチンニングで広い背中を手にし、トップサイドデッドリフトで下背部を強化することで、メリハリのある逆三角形の背中へと近づきます。

トップサイドデッドリフトの正しいやり方

- セーフティラックを膝下でセットする。

- 肩幅を目安でバーベルを握り、膝を伸ばすようにしてラックアップさせる。

- 数歩後ろに下がり、しっかりと胸を張って腹圧をかける。

- お尻を後ろに突き上げるようにし、バーベルをひざ下まで下ろしていく。

- バーベルがセーフティラックについた瞬間に切り返し、上体をスタートポジションまで戻していく。

この動きを繰り返していきます。ポイントとしてはしっかりと腹圧をかけること、バーベルが常に体の側を通ることです。他の種目に比べると高重量を扱うため怪我のリスクが高まってしまうので、まずはフォームを固めてから重量をあげていきましょう。また、腹圧を高めることができるためベルトの着用をオススメします。

トップサイドデッドリフトの正しい負荷設定と回数の目安

トップサイドデッドリフトを取り入れる理由としては、あくまでも高重量を扱えるという点が大きいため、なるべく重く設定しましょう。ただし、重すぎても回数が少なくては筋肥大の観点からは意味がありません。そのため8回前後をギリギリ扱える重量設定で、3セットを目安に行いましょう。

取り入れる順番としては一番最初がオススメです。なぜならトレーニングの序盤であればパワーが有り余っているからです。一発目に高重量を扱い、モチベーションをあげましょう。

また、トップサイドデッドリフトを行う際は握力疲労の防止のためてパワーグリップ、またはストラップの使用をオススメします。一般的にはパワーグリップが人気ですが、個人的に高重量を扱うのであればストラップの方がグリップ力が高まるので使いやすい印象です。2,000円前後で販売されているのでぜひ試してみてください。

4-2.シーテッドロウ

シーテッドロウとは、座った状態で前から重りを引いていくトレーニングです。マシンを利用したものとケーブルを利用したものがありますが、ここではケーブルを利用したシーテッドロウを紹介していきます。

シーテッドロウの正しいやり方

- フットプレートに足をかけ、グリップを握る。

- なるべくお尻を後ろにし、骨盤が後傾した状態を維持する。

- 両足で踏ん張りながらグリップを体に引き寄せていく。

- 上体を地面に対して垂直よりも少し倒し、しっかりと胸を張る。

- 肩甲骨を寄せるようにしてグリップをおへそめがけて引き寄せ、広背筋を収縮させる。

- ゆっくりと戻していき、肘が伸びきる直前で再度切り返す。

この動きを繰り返していきます。シーテッドロウを行う場合は、脇を閉じて肩甲骨を寄せる意識で行うと広背筋へと効かせやすくなります。また動作時に上体が前後しないように注意しましょう。より詳しい内容は、シーテッドロウの記事を参考にしてみてください。

シーテッドロウの重量設定と回数の目安

シーテッドロウはフォームによって扱える重量が変わってきます。スタートポジションで地面に対して上半身が垂直になるようにと指導する方もいますが、これでは可動域も狭くなり扱える重量が下がり、広背筋へも効かせづらくなってしまいます。

そのため、垂直よりも気持ち後ろに倒した状態で、8~12回前後×3セットを行える重量設定を意識しましょう。

4-3.ベントオーバーロウ

ベントオーバーロウとは、上半身をベント(曲げた)状態で重りを引き寄せる種目です。同じような種目でダンベルを利用したワンハンドロウもありますが、今回はバーベルを利用したベントオーバーロウを紹介していきます。

ベントオーバーロウの正しいやり方

- 両手を肩幅より少し広く設定し、バーベルをアンダーハンドグリップ(逆手)で握る。

- バーベルをラックアップして数歩後ろへ下がり、足を肩幅で開く。

- 上体を45度程度倒し、骨盤を後傾させる。この時かかと側に重心をかけ、ハムストリングにテンションをかけることで上体を支えやすくなる。

- 上体をキープしたまま、バーベルをおへそめがけて引いていく。

- 肩甲骨を寄せ、広背筋が収縮したら一度止め、ゆっくりと戻していく。

- 肘が伸び切る直前で切り返して、再度引き寄せていく。

この動作を繰り返していきます。

ベントオーバーロウのポイントとしては、スタートポジションでしっかりと上体を固定することです。ハムストリングスを利用することでバランスが取りやすくなるので意識して見ましょう。注意点としては、スタートポジションで固定した上体が動作時に動かないようにすることです。

また、ベントオーバーロウではオーバーハンドグリップとアンダーハンドグリップの2択がありますが、それぞれ効く部位が異なります。オーバーハンドグリップでは広背筋の中でも上部と僧帽筋に効きやすくなり、アンダーハンドグリップでは広背筋下部に刺激が入りやすくなります。

目的によって使い分けるのがベストですが、慣れていない方であればまずはアンダーハンドグリップをオススメします。なぜなら逆手にすることで肩関節が外旋し自然と広背筋へと力が入るからです。また、上腕二頭筋の筋繊の走行とも一致するため、重量を扱いやすいというメリットがあります。

個人的にもアンダーハンドグリップのほうが広背筋に効いている感覚が掴みやすため、試してみてください。

ベントオーバーロウの重量設定と回数の目安

ベントオーバーロウの重量設定も、基本的には他の種目と同じです。8~12回できる回数で3セット以上行うようにしましょう。

先ほど紹介したように、オーバーハンドグリップとアンダーハンドグリップを2セットずつ行う、などもオススメです。

また使用重量の目安としては、もちろん体重にもよりますがトレーニング初心者の方であれば30~40kg、中級者であれば60~70kg,上級者であれば80kg以上を目安に重量設定を行いましょう。

フリーウェイトではなくスミスマシンを利用してのベントオーバーロウもオススメです。軌道が決まっているため背中へと効かせやすく、ネガティブ時にも負荷をかけ続けることができます。

5.背中のトレーニング一例

今まで背筋を鍛える際にオススメな種目をいくつか紹介してきましたが、参考として実際に私が行っている背中のメニューの一例を紹介していきます。なお、最低でも週に1回は「背中の日」を設けていますが、「広さ」をと「厚み」に分けて週2回行う場合もあります。

今回は1日で「広さ」「厚み」の両方を狙い、背中全体を満遍なく鍛えるためのメニューを紹介していきます。

- トップサイドデッドリフト 10RM×3セット (インターバル:2分) ※高重量を扱い背中全体に刺激を与える

- チンニング 8~10RM×3セット(インターバル:50~60秒) ※広背筋を軽くパンプ、ストレッチさせるイメージ

- ラットプルダウン 8~10RM×3セット(インターバル:50~60秒)/ラットプルダウン(パラレルグリップ) 8~10RM×3セット(インターバル:50~60秒)※背中の広がり、大円筋、三角筋後部狙い

- ベントオーバーロウ(orシーテッドロウ) 10~12RM×3セット(インターバル:50~60秒)※広背筋、僧帽筋の収縮狙い、ネガティブ動作で負荷をかけ続ける

- ケーブルプルオーバー 15~20RM×3セット(インターバル30~40秒) ※低重量高レップで丁寧な動作を心がける。可動域を最大限利用し、特に収縮とストレッチを意識する。

以上のように、毎回5~6種類は背中のトレーニングで取り入れています。場合によってはベントオーバーロウがワンハンドロウに変わるなどもありますが、基本的にはこのルーティーンです。

※印にはその種目で意識することを記載しているので、行う際に参考にしてみてください

まとめ

今回は背中の筋肉の構造と、鍛える際にオススメのトレーニングメニューまでを徹底的に解説してきました。背中は体の中でも広い筋肉のため、効率よく鍛えるためにはさまざまな角度から刺激を与えることが大切です。その中でも、広くて立体感のある男らしい背中を手に入れるためには「広さ」と「厚み」にわけて種目を取り入れましょう。

今回紹介した背中のトレーニングとそれぞれのポイントを参考に、かっこいい背中を作り上げましょう!

コメント