「足を鍛えるのに何が必要なの?」「回数やセット数はどうしたらいいの?」「足を大きくするための種目の組み合わせ方はどうすればいいの?」

足の筋トレに関する疑問はたくさんあります。

そこで、この記事では足の筋トレを本格的に行いたいけど何から手を付けていいかがわからないという人のために、足の筋トレを本格的に行う前におさえておきたい筋肉の構造や種目、脚を大きくするための3つのポイントを解説しています。ぜひ、参考にしてみてください。

1.脚の筋肉を鍛える前におさえておきたい筋肉の構造

脚の筋肉の構造を把握しておくことでより効果的に脚の筋肉を鍛えることができます。

1ー1.太ももの前側にある大腿四頭筋

大腿四頭筋は太ももの前側にある筋肉です。大腿四頭筋は4つの筋肉で構成されています。4つの筋肉で構成されているので他の筋肉よりもはるかに大きい筋肉です。脚を大きくしたいのであれば大腿四頭筋を発達させることが必要です。

大腿四頭筋は、大腿直筋と中間広筋、外側広筋、内側広筋で構成されています。最初のうちは大腿直筋とその他というように考えて行うといいでしょう。慣れてきたらつま先の向きを変えて外側広筋と内側広筋の鍛え分けをしてみましょう。

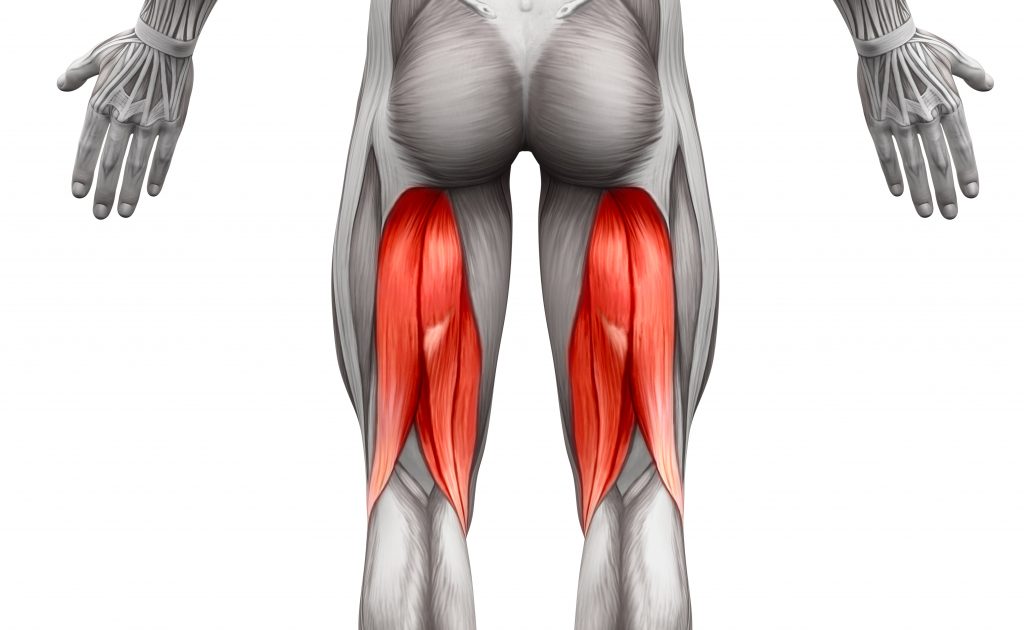

1ー2.太ももの裏側にあるハムストリングス

ハムストリングスは太ももの裏側にある筋肉です。ハムストリングスは大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋の3種類の筋肉で構成されており、太ももの厚みを出すのに必要な種目です。ハムストリングスは股関節を正しく動かすことで使われる筋肉です。

ハムストリングスを優先的に鍛えるときは、つま先を正面に向けて動作を行うようにしましょう。つま先の向きが外側に開くと臀筋群に負荷が移ってしまうからです。ハムストリングスを鍛えるときはつま先にも気を配るようにしましょう。

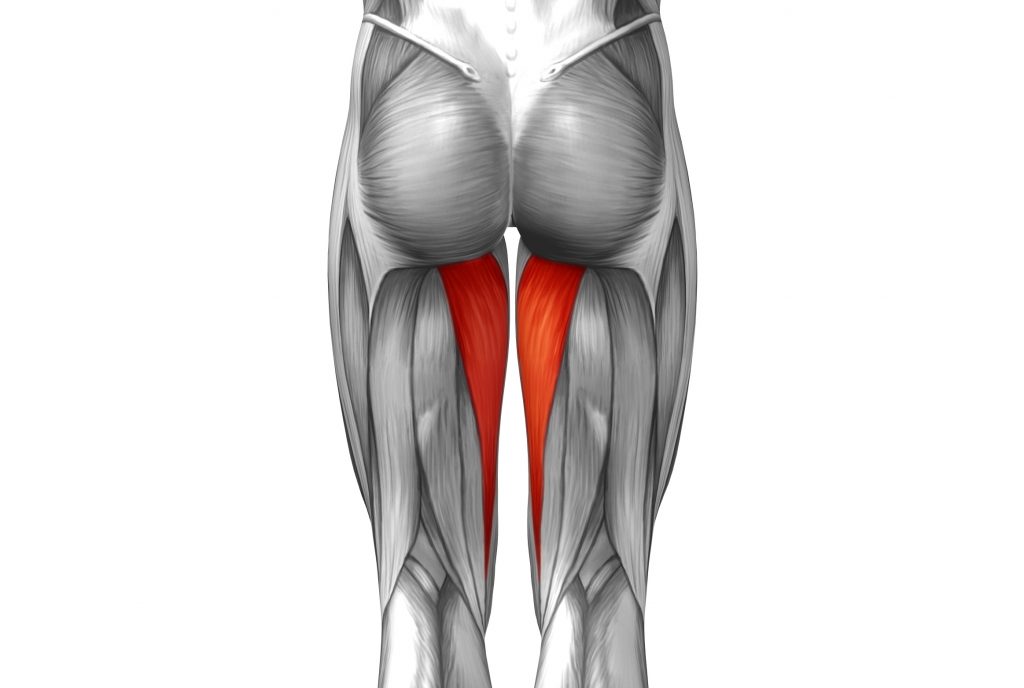

1ー3.太ももの内側にある内転筋群

太ももの内側にある内転筋群を発達させることで太ももの横幅を広くすることができます。内転筋群は大内転筋や小内転筋、長内転筋、短内転筋、薄筋からなる筋肉で骨盤から太ももの内側やすねの内側にかけてついている筋肉です。

内転筋群は広い足幅で行うスクワットでしゃがんだときに刺激が入りやすくなります。このとき、足の親指で床を強く押しておくとさらに内転筋群への刺激が強くなるのでおすすめです。

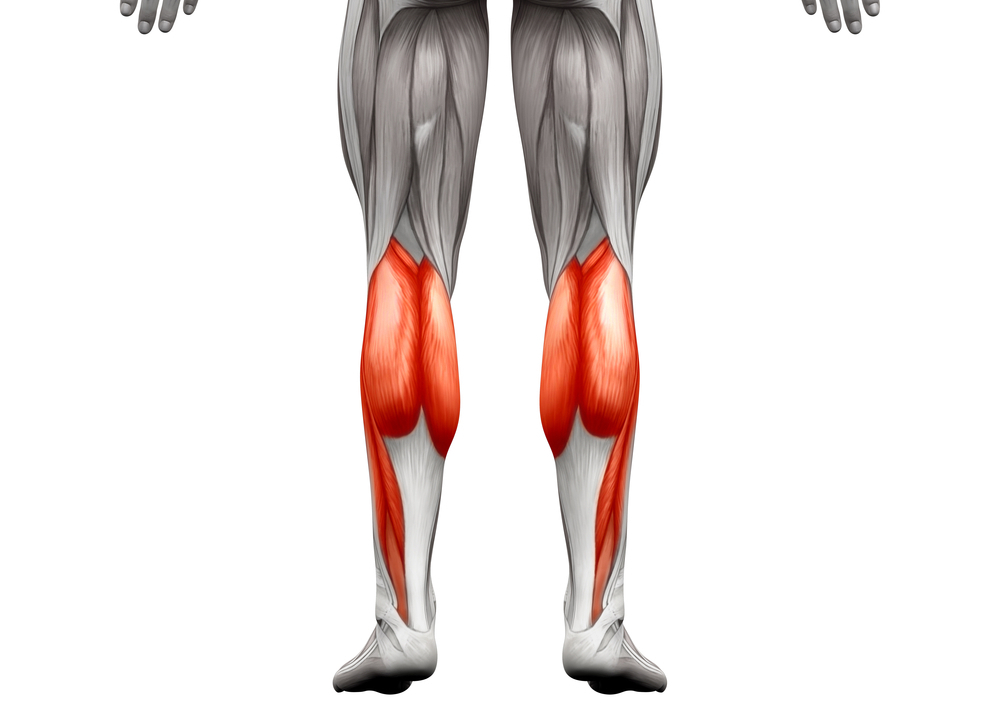

1ー4.ふくらはぎにある下腿三頭筋

下腿三頭筋を発達させることでふくらはぎを大きくすることができます。下腿三頭筋は腓腹筋とヒラメ筋からなり、立位か座位かによって鍛え分けをすることができます。腓腹筋は立位で、ヒラメ筋は座位で行うカーフレイズが有効です。

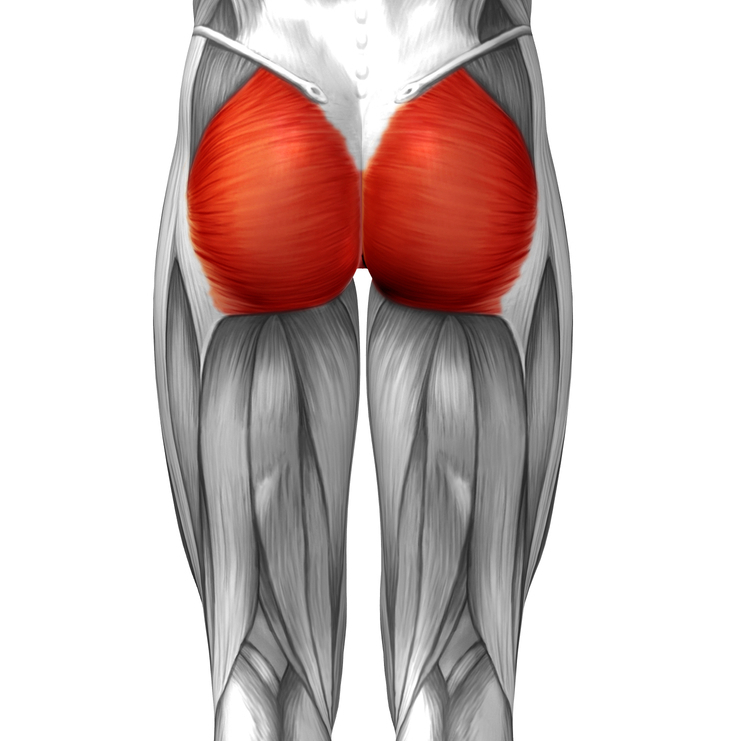

1ー5.お尻にある臀筋群

臀筋群を発達させることでお尻を大きくすることができます。臀筋群は大臀筋と中臀筋、小臀筋からなり、骨盤から股関節にかけてついている筋肉です。お尻に筋肉を大きくしたいのであれば大臀筋に焦点をあててトレーニングをすることをおすすめします。

2.脚を大きくするために必要な3つのポイント

脚を大きくするためには3つのポイントをおさえる必要があります。脚を大きくするために必要なポイントを解説します。

2ー1.使用重量よりも可動域をとる

脚を大きくするためのトレーニングでは、使用重量よりも可動域を広くとることを優先しましょう。特に、スクワットやスティッフレッグドデッドリフトといった種目の場合、使用重量を少し控えめにして可動域をを広くとったほうが脚を鍛えるのに向いています。

例えば、スクワットであればハーフスクワットよりもフルスクワット、スティッフレッグドデッドリフトであればすねの真ん中の高さといった具合にすると脚の筋肉を大きくするためのトレーニングとして行うことができます。

もちろん、理想は高重量で可動域を広く取って行うことです。可動域を広くとったフォームで使用重量をどんどん伸ばしていくようにしましょう。

2ー2.動作を丁寧に行う

脚の筋トレは丁寧に行うことがポイントです。脚の筋トレは基本的に高重量を扱うので、丁寧に筋トレを行わないと怪我につながります。また、内転筋群や下腿三頭筋は重りを下ろす場面で強い刺激が入るので、重りを下ろす場面でも丁寧に行う必要があります。

2ー3.休憩を3~5分とる

脚のトレーニングの場合、休憩を3~5分とったほうがより効果的なトレーニングができます。特に、スクワットやデッドリフトは呼吸が苦しいことによるフォームの乱れが起こりやすい種目です。休憩を短くして呼吸が苦しいまま行うよりも、休憩時間を3~5分確保して正確なフォームでレップ数を重ねたほうが狙った通りに筋肉に刺激を与えることができます。

ただし、レッグエクステンションやライイングレッグカールの場合は別です。この種目で呼吸が苦しくなることはほぼないので休憩を短くしても問題はありません。休憩を3~5分とってほしいのは複数の関節を同時に使うコンパウンド種目で、レッグエクステンションやライイングレッグカールの場合休憩は30~60秒程度にしておきましょう。

3.大腿四頭筋を鍛えるときにおすすめの種目

大腿四頭筋を鍛えるときは膝関節を中心に考えるようにすると効果的な筋トレができるようになります。大腿四頭筋を鍛えるときにおすすめの種目を紹介します。

3ー1.スクワット

スクワットは大腿四頭筋を鍛える種目の中でもっとも高重量を扱うことができる種目です。大腿四頭筋全体に刺激を与えたいのであればスクワットは必須の種目です。方法は以下のとおりです。

- ラックの高さをみぞおちから肩の高さのセットする

- セーフティーを太ももの真ん中の高さにセットする

- バーを首の付け根の安定するところに置く

- 息を吸い込んでバーをラックから外す

- 2~5歩で後ろに下がって足場を確保する

- 息を吸い込んでしゃがみ始める

- 膝よりも股関節が低くなったら動作を切り返す

- 脚を伸ばして安定するポジションに入ったら次にレップに入る

詳しくはスクワットの記事を参考にしてみてください。

特に、ハイバースクワットやフロントスクワットのような上体の前傾が少ないスクワットは膝関節がよく動き大腿四頭筋の刺激がより強くなるのでおすすめです。

最初のうちは8~10回を3~5セット行い、使用重量が伸びてきて呼吸が苦しくなってきたら1セットの回数を5回に減らして、そのぶんセット数を5~6セットに増やしてボリュームを確保して行うようにしましょう。

3ー2.シシースクワット

シシースクワットは道具をほぼ使わずに大腿四頭筋を強い刺激を与えることができる種目です。しゃがむときに大腿四頭筋が伸びて強い刺激が入るので、シシースクワットのことを大腿四頭筋のストレッチ種目と呼んだりします。方法は以下のとおりです。

- 腰骨の高さのところを片方の手で掴む

- 掴んだところと母指球が横から見て一直線上に並ぶようにする

- 膝を前に出しながら膝関節を曲げていく

- 骨盤を後傾させて大腿四頭筋がストレッチするのを感じる

- 膝を曲げ切ってから動作を切り返します

シシースクワットは自重で行うスクワットですが、非常に強度の強いスクワットです。最初のうちは10回を2~3セットに設定して、余裕ができたら回数やセット数を増やしてみましょう。個人的な意見ですが、シシースクワットは回数を増やすよりもしゃがむスピードを遅くしたほうが刺激が強くなる感覚があるのでおすすめです。

3ー3.レッグエクステンション

レッグエクステンションはマシーンで行う大腿四頭筋の種目です。脚を伸ばしきることで大腿四頭筋が収縮し、大腿四頭筋に強い刺激が入ります。収縮するときに強い刺激が入るので、レッグエクステンションは大腿四頭筋のコントラクト種目と呼んだりします。方法は以下のとおりです。

- シートを自分の身体のサイズに合わせて設定する

- 足首を90度にしてつま先と膝の向きを正面にする

- すねでパッドを押し膝が伸びきるまでパッドを上に挙げる

- すねで重量を感じながらコントロールしつつ下ろしていく

詳しくはレッグエクステンションの記事を参考にしてみてください。

レッグエクステンションは他の種目よりも動作が簡単な種目なので回数を重ねて行っても特に問題はない種目です。最初のうちは10回を3~5セットに設定して慣れてきたら重量と回数を増やしてみましょう。

ただし、レッグエクステンションは使用重量が重すぎると膝の構造をずらしてしまう可能性がある種目でもあるので、使用重量が体重の半分ほどの重量まで到達したら収縮を強く意識するようにしましょう。

4.ハムストリングスを鍛えるときにおすすめの種目

ハムストリングスは股関節を中心に考えると鍛えやすくなります。ハムストリングスを鍛えるときにおすすめの種目を紹介します。

4ー1.デッドリフト

デッドリフトはハムストリングスを鍛える種目の中でもっとも高重量を扱うことができる種目です。デッドリフトをやり込むことで股関節を正しく動かすことができるようになります。トレーニングを始めたばかりの人は脚を鍛えるメニューの中にデッドリフトを入れるようにしましょう。方法は以下のとおりです。

- バーの下に足をもぐり込ませる

- 股関節を後ろに引きつつ上体を前傾させる

- 肩幅程度でバーを上から握る

- 息を吸い込んでお尻に力を入れる

- 背中をまっすぐにしたままバーを持ち上げる

- 直立の状態まで持ち上げる

- 股関節を引きながらコントロールして下ろす

詳しくはデッドリフトの記事を参考にしてみてください。

デッドリフトは最初のうちは8~10回を3セット行うようにしましょう。そこから、使用重量を増やしていき使用重量の伸びが停滞したら、1セットの回数を5回ほどにしてそのぶんセット数を3~5セットに増やすことでボリュームを保つようにしましょう。

ただ、中級者以上になるとデッドリフトで扱う重量が大きくなり過ぎるため、スクワットを含めたメニューの中にデッドリフトを入れることが難しくなります。スクワットと合わせてボリュームを調節する、スティッフレッグドデッドリフトに移行する、ハムストリングスと大腿四頭筋の日を分けてその日ごとにデッドリフトとスクワットそれぞれ行うといった形で対策する必要があります。

4ー2.スティッフレッグドデッドリフト

スティッフレッグドデッドリフトはハムストリングスを鍛える種目の中ではストレッチ種目に該当します。つまり、スティッフレッグドデッドリフトハムストリングスが伸びているときに強い刺激が入る種目です。スティッフレッグドデッドは膝の動きがほぼない形でハムストリングスを鍛える種目です。方法は以下のとおりです。

- バーベルを肩幅で持つ

- 足幅を腰幅程度にしてつま先を正面に向ける

- バーベルを持って立ち上がる

- 股関節のみを動かして上体を倒していく

- 腰が曲がる直前で動作を切り返す

スティッフレッグドデッドリフトはデッドリフトに比べて軽い重量でハムストリングスを刺激させることができます。スティッフレッグドデッドリフトは軽い重量でハムストリングス鍛えることができるので、身体の負担はデッドリフトに比べてはるかに軽くなります。脚のトレーニングを1回で行うときは便利な種目になります。

スティッフレッグドデッドリフトは10回を3セットから始めるといいでしょう。そこからは重量よりも上体の前傾角度やテンポを遅くするといった形でフォームを磨くことに着目したほうがより効果的なトレーニングができるようになります。

4ー3.シーテッドレッグカール

シーテッドレッグカールはハムストリングスを鍛える種目の中でもっとも簡単に行うことができる種目です。シーテッドレッグカールはマシーンに座って膝を曲げることでハムストリングスを鍛える種目で、ハムストリングスが収縮しているときに強い刺激が入るのでハムストリングスのコントラクト種目と呼ばれています。

シーテッドレッグカールはライイングレッグカールよりもハムストリングスを収縮させることができるのでマシーンでハムストリングスを鍛えるときはシーテッドレッグカールを選ぶようにしましょう。方法は以下のとおりです。

- 自分に合ったシート設定を行う

- シートに座りパッドの上に脚を置く

- 膝を曲げてパッドを移動させる

- 膝が曲がり切ったら動作を切り返す

- 脚で重量を感じながらパッドを元の状態に戻す

詳しくはレッグカールの記事を参考にしてみてください。

シーテッドレッグカールは最初のうちは10回を3セット行うといいでしょう。そこから使用重量を増やしていきましょう。ただし、腰が大きく反ったり膝が曲げ切れなかったりしない程度の重さにとどめておきましょう。慣れてきたらセット数を3~5セットに増やしましょう。

5.内転筋群を鍛えるときにおすすめの種目

内転筋群を鍛えるときは太ももの内側が伸びるような体勢になることが求められます。内転筋群を鍛えるときにおすすめの種目を紹介します。

5ー1.ワイドスタンススクワット

内転筋群を鍛えるのに最適な種目は腰幅よりも広いスタンスで行うワイドスタンススクワットです。特に低い位置で担ぐローバースクワットだとベストです。なぜなら、ワイドスタンスとローバーを組み合わせることで内転筋群のストレッチが強くなるからです。

ワイドスタンスでのローバースクワットはスクワットの最後のセットで1~3セット行う方法やその日のスクワットは内転筋も強く刺激するという意味合いですべてのセットで行う方法があります。自分に合った方法を選択しましょう。個人的には最後のセットに1~3セットする方法で行っています。

6.下腿三頭筋を鍛えるときにおすすめの種目

ふくらはぎが大きいと脚の印象は大きく変わります。下腿三頭筋を鍛えるときにおすすめの種目を紹介します。

6ー1.スタンディングカーフレイズ

スタンディングカーフレイズはおもに腓腹筋を鍛える種目です。腓腹筋は膝関節をまたいでついているので立位の状態で行うスタンディングカーフレイズでないと鍛えることができません。方法は以下のとおりです。

- バーベルをハイバーで担ぐ

- 足の裏の前側半分を板の上に乗せる

- ふくらはぎを伸ばすようにかかとを下ろす

- 足首を使ってふくらはぎを収縮させる

- ③の状態に戻す

スタンディングカーフレイズは10~30回を3セットを目安に行いましょう。腓腹筋は速筋と遅筋の割合が人によってまちまちなので最初のうちは回数を少なめにしてあまり効果を感じなければ回数を増やしてみましょう。

6ー2.シーテッドカーフレイズ

シーテッドカーフレイズは座って行うカーフレイズのことをいいます。シーテッドカーフレイズはヒラメ筋を集中的に鍛えることができる種目です。

- パッドを調節してシートに座る

- 足の裏の前側半分を板の上に乗せる

- ふくらはぎを伸ばすようにかかとを下ろす

- 足首を使ってふくらはぎを収縮させる

- ③の状態に戻す

シーテッドカーフレイズは20~30回を3セット程度行いましょう。ヒラメ筋は遅筋線維が優位なので回数を多めにしたほうが反応は良くなります。(https://www.jstage.jst.go.jp/article/ahs1983/4/3/4_3_217/_pdf/-char/ja)

また、シーテッドカーフレイズは筋肉が伸びているときに強い刺激が入るので、下ろす動作はゆっくり行うようにしましょう。

7.臀筋群を鍛えるときにおすすめの種目

臀筋群を鍛えることで下半身のシルエットがさらに整います。臀筋群を鍛えるときにおすすめの種目を紹介します。

7ー1.スクワット

スクワットは臀筋群を鍛えるうえでも有効な種目です。特に、ローバーで担ぐワイドスタンスのスクワットが臀部を発達させるのには有効です。ただし、臀筋群に刺激を与えるためには深くしゃがむ必要があり、ある程度の股関節の柔軟性が求められます。膝よりも股関節が下になるまでしゃがむ形が理想ですが、難しい場合は無理なくしゃがむことができるところまでしゃがみましょう。

また、つま先の向きを外側に開くことでしゃがみやすくなります。臀筋群への刺激も大きくなるのでスクワットで臀筋群に刺激が来ないときはつま先の向きを外側に広げてみましょう。

スクワットの回数やセット数の目安は大腿四頭筋の項のスクワットと変わりません。ただ、臀筋群を鍛えるスクワットは深さも必要なので使用重量は大腿四頭筋狙いのスクワットよりも少しだけ軽くなる場合があります。無理なく動作を行うことができる重量を選択しましょう。

7ー2.ブルガリアンスクワット

ブルガリアンスクワットは自重で行う臀筋群を鍛える種目です。片脚をベンチの上に乗せ、もう片方の脚を鍛えることで自重でも強度の強い種目です。股関節を中心に動かすことで臀筋群に強い刺激を与えることができます。また、ブルガリアンスクワットは臀筋群を鍛える種目の中では腰の負担が少ない種目なので、腰に不安がある人でも行うことができる種目です。方法は以下のとおりです。

- 片足が床の上、片足がベンチの上に来るようにする

- 股関節を後ろに引きつつ膝を曲げていく

- 膝が横から見て90度になったら動作を切り返す

- 床に置いている側の脚が伸びたら次のレップに移る

ブルガリアンスクワットは基本、自重で行う種目です。最初のうちは10回を3セットずつ行うようにして、慣れてきたら回数を増やしていきましょう。詳しくはブルガリアンスクワットの記事を参考にしてみてください。

7ー3.ヒップスラスト

ヒップスラストは臀筋群のみを集中的に鍛えることができる種目です。ヒップスラストは臀部を鍛える種目の中でもっとも効果的な種目です。もし、ヒップスラストができる環境であれば臀筋群の種目はこれだけで十分です。方法は以下のとおりです。

- ベンチに背中をつけて長座する

- バーベルを身体側に転がして骨盤の上に乗せる

- 足を安定する場所に置く

- お尻に力を入れつつ骨盤を持ち上げてバーベルを上に挙げる

- お尻に力を入れたまま骨盤を床のほうに降ろす

- 再度④を行う

詳しくはヒップスラストの記事を参考にしてみてください

最初のうちはヒップスラストは10回を3セット行い、慣れてきたら重量とセット数を増やしていく形を採りましょう。臀筋が収縮させることができないほどの重さでは効果が半減するので、臀筋が収縮させることができる重量を選択しましょう。

8.脚のトレーニングのメニュー例

脚のトレーニングのメニュー例を紹介します。ここでは、2通りのメニューの組み方を紹介します。

8ー1.1回で脚を鍛える場合

1回のトレーニングセッションで脚の種目をすべて行うのは困難です。よって以下のように種目を絞ることで対応します。

・シシースクワット 10回 3セット

・スティッフレッグドデッドリフト 20RM 10回 3セット

・ヒップスラスト 12RM 10回 3セット

・レッグエクステンション 10RM 10回 3~5セット

・シーテッドレッグカール 10RM 10回 3~5セット

このメニューは種目もセット数も多いと感じるかもしれません。しかし、本当に脚を大きくしたいのであればこれぐらいの量は必要になってきます。私は身長が高くまわりの人よりも脚の筋肉が付きづらい体質でしたが、これだけの量のトレーニングに変えたことでやっと脚の筋肉を大きくすることができました。

もし、量が多いと感じたらセット数を少し減らして行ってみてください。

9.下腿三頭筋のメニューについて

下腿三頭筋の種目に関しては、脚のトレーニングのときに行う場合と他の部位のときに行う場合に分けられます。中級者以上のトレーニーの人の中には、身体の負担が比較的少ない肩や腕のときに下腿三頭筋のトレーニングを行う人もいます。

下腿三頭筋のトレーニングに関してはトレーニング時間が長く確保できるときに行うのが一般的です。メニューは以下のとおりです。

- スタンディングカーフレイズ 10~30回 2~3セット

- シーテッドカーフレイズ 20~30回 2~3セット

それぞれのカーフレイズの特徴を理解して行うことがポイントです。

まとめ

脚のトレーニングを効果的に行うためには、鍛えたい部位を明確にすることが必要です。どのような脚にしたいのかをイメージしながらメニューを組むことで効果的なトレーニングに近づきます。

ぜひ、脚のトレーニングを頑張ってみてください。応援しています。

コメント