大きな太ももをつくるためには大腿四頭筋だけではなくハムストリングスも必要です。でも、ハムストリングスについての情報は大腿四頭筋ほど良く知らないという人は多いと思います。

この記事ではハムストリングスの基本情報、ハムストリングスを効率的に発達させるための4つのポイント、おすすめの種目、メニューの作り方を紹介しています。ぜひ、参考にしてみてください。

1.鍛える前に知ってておきたいハムストリングスの基本情報

ハムストリングスの基本情報をおさえておくと効率的なトレーニングができるようになります。

1ー1.ハムストリングスの構造

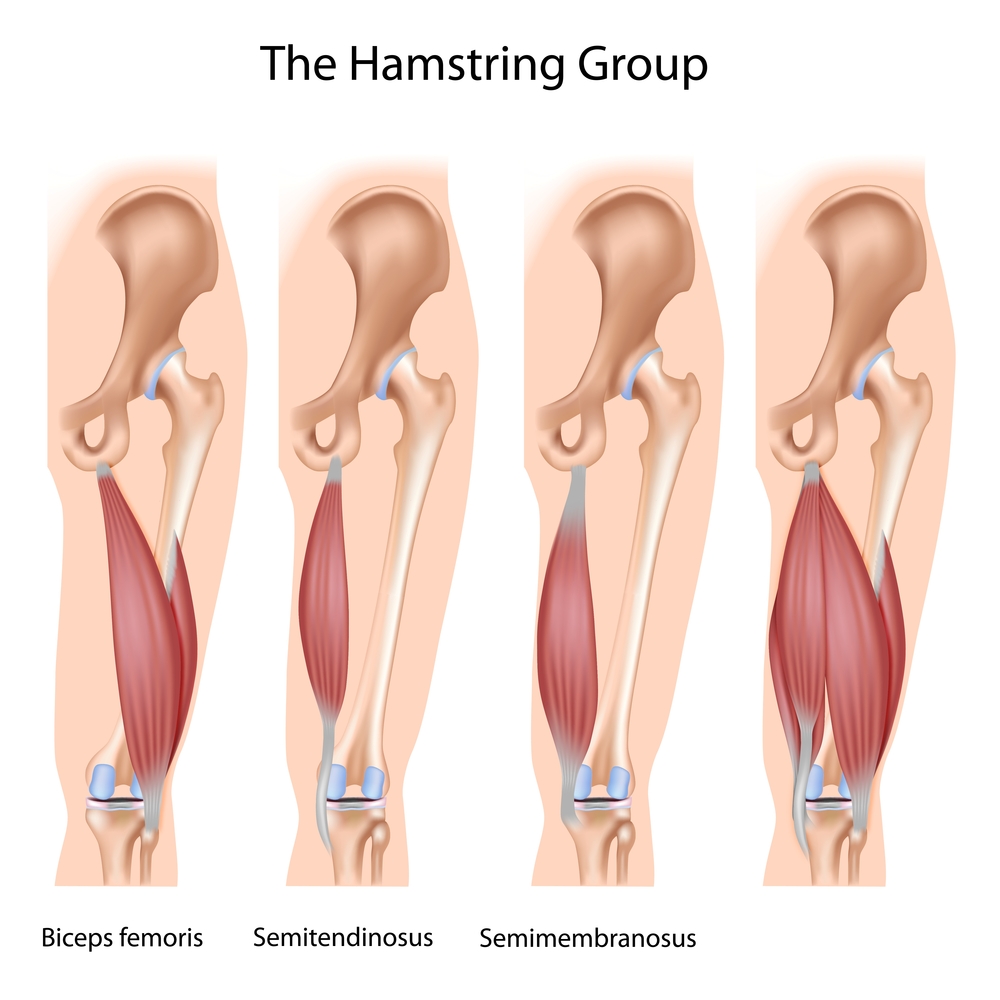

ハムストリングスとは太ももの裏側にある筋肉群のことをいいます。ハムストリングスは大腿二頭筋(長頭、短頭)、半腱様筋、半膜様筋からなります。

ハムストリングスとは太ももの裏側にある筋肉群のことをいいます。ハムストリングスは大腿二頭筋(長頭、短頭)、半腱様筋、半膜様筋からなります。

大腿二頭筋長頭と半腱様筋、半膜様筋は坐骨から筋肉が始まっていますが、大腿二頭筋の短頭だけが太ももの骨から筋肉が始まっています。大腿二頭筋の筋肉は脛の骨(腓骨頭)で終わっており、お辞儀の状態から直立の状態になる動き(股関節の伸展)や膝を曲げる動き(膝関節の屈曲)、脚や膝を外側に捻る動き(股関節の外旋、膝関節の外旋)を担っています。

半腱様筋の筋肉は脛の骨(鵞足)で終わっており、膝を曲げる動きや膝を内側に捻る動きを担っています。半膜様筋の筋肉は脛の骨(脛骨内側顆)で終わっており、半腱様筋と同様に膝を曲げる動きや膝を内側に捻る動きを担っています。

また、ハムストリングスの筋形態は半腱様筋は紡錘状筋でその他の部位は半羽状筋なので、どちらをターゲットにするかによって1セットの回数を変わってきます。

https://www.waseda.jp/fsps/gsps/

1ー2.ハムストリングスのはたらき

ハムストリングスのメインのはたらきは股関節の伸展と膝関節の屈曲の2つです。股関節の伸展とはお辞儀の状態から直立の状態にする動きのことをいいます。おもにデッドリフトやローバースクワットのときに行われる動きです。膝関節の屈曲は字のごとく膝を曲げる動きです。おもにレッグカールのときに行われる動きです。

また、大腿二頭筋では脚や膝を外側に捻る動きや、半腱様筋と半膜様筋では膝を内側に捻る動きもあります。これらの動きを使って筋肥大向けのトレーニングを行うことはありません。

2.ハムストリングスを効率的に発達させるための4つのポイント

ハムストリングスを効率的に発達させるためには4つのポイントがあります。ここではハムストリングスを効率的に発達させるためのポイントについて解説します。

2ー1.股関節をメインに使う

ハムストリングスを効率的に発達させるためには股関節をメインに使うような動作を心がけましょう。ハムストリングスは坐骨や太ももの骨から脛の骨までついている筋肉です。股関節を一度大きく屈曲させてから伸展させることでハムストリングスに強い刺激を与えることができます。

股関節をメインに使うことができていないと膝関節がメインに動いてしまいます。デッドリフトでハムストリングスを鍛えようとしていて、膝関節がメインに動いてしまうとハムストリングスに刺激がいかずに大腿四頭筋に負荷が移ってしまいます。そうならないためにも股関節をメインに使うことを心がけましょう。

2ー2.膝とつま先を正面に向ける

ハムストリングスをメインに鍛えたいのであれば、膝とつま先を正面に向けて動作を行うようにしましょう。膝とつま先を正面に向けた状態でデッドリフトやレッグカールを行うことでハムストリングスの刺激を強くすることができます。反対に膝とつま先を外側に向けた状態でデッドリフトを行うと臀部に負荷が逃げてしまいます。

ハムストリングスをメインに鍛えたいのであれば膝とつま先を正面に向けてトレーニングを行うようにしましょう。

2ー3.ハムストリングスの柔軟性を確保する

ハムストリングスを効率的に鍛えたいのであれば、ハムストリングスの柔軟性を確保することから始めましょう。ハムストリングスの柔軟性を確保することができていないと股関節を正しく動かせることができません。

股関節を正しく動かせることができないとハムストリングスへの負荷が減るどころか腰の負担が増えて怪我をしてしまいます。そうならないためにスモウスクワットを行うようにしましょう。方法は以下のとおりです。

- 足を肩幅程度に広げる

- 膝を外側に開いてしゃがむ

- 脚と脚との間に腕が来るようにする

- つま先を掴む

- つま先を掴んだまま脚を伸ばす

つま先を掴んだまま脚を伸ばし切ることができない人は足首を掴んで行うようにしましょう。スモウスクワットを10回もすればハムストリングスの柔軟性を確保することができます。

2ー4.高重量・低回数で行う

ハムストリングスを鍛えるときは高重量・低回数のトレーニングを行うようにしましょう。大腿二頭筋と半膜様筋は半羽状筋で高重量・低回数のトレーニングが筋肥大に適していて、半腱様筋だけが紡錘状筋で低重量・高回数のトレーニングが筋肥大に適しています。

ハムストリングス全体を大きくしたいのであれば、半腱様筋をスルーしてハムストリングスのトレーニングを高重量・低回数のほうに絞って行うことをおすすめします。

3.ハムストリングスを発達させるのにおすすめの種目

ここからは、ハムストリングスを発達させるのにおすすめの種目を紹介していきます。

3ー1.デッドリフト

デッドリフトはハムストリングスを鍛える種目の中でもっとも高重量を扱うことができる種目です。デッドリフトはハムストリングスだけでなく、大殿筋や脊柱起立筋、広背筋、僧帽筋なども同時に鍛えることができます。デッドリフトはハムストリングス全体に刺激を与えるので、ハムストリングスのミッドレンジ種目として行うようにしましょう。方法は以下のとおりです。

- バーが足の真ん中に来るようにする

- 背骨をまっすぐにしたまま股関節を曲げる

- 肩幅でバーを持つために膝を少しだけ曲げる

- バーを握ったら胸を張りつつ背中を寄せる

- 息を吸い込んだらバーを握ったまま立ち上がる

- 直立の体勢になるまでバーを持ち上げる

- コントロールしながら丁寧に下ろす

デッドリフトのコツはバーを掴む前から臀部とハムストリングスに力を入れておくことです。バーを掴んでから力を入れるのではバーベルが床から離れるのが遅くなりフォームが崩れる原因になってしまいます。デッドリフトを上手く行うために最初から臀部とハムストリングスには力を入れておきましょう。

デッドリフトの回数・セット数の設定

デッドリフトはハムストリングス全体を鍛える種目なので、高重量・低回数でセットを組むようにしましょう。特にデッドリフトの場合、1セット5回で十分です。1セットの回数が少ないぶん、セット数をできれば6セット最低5セットにしてバランスをとるようにしましょう。

3ー2.ローバースクワット

バーを低く担ぐローバースクワットでもハムストリングスを強く刺激することができます。ローバースクワットはデッドリフトと違い広背筋や僧帽筋には刺激が入らないものの、大殿筋や脊柱起立筋なども鍛えることができます。ローバースクワットもデッドリフトと同様、ハムストリングスのミッドレンジ種目として行うようにしましょう。

ちなみに、ローバースクワットは握力を必要としないので手のひらのトラブルのときでも行うことができるというメリットがあります。手のひらの皮がめくれているときはローバースクワットに変えてみましょう。方法は以下のとおりです。

- ラックをみぞおちと鎖骨の間にセイフティーを膝の高さに設定する

- 肩甲骨の真ん中でバーを担ぐ

- 息を吸い込んで2~5歩で後ろに下がる

- 足幅を腰幅程度にする

- 腰を引きながらしゃがんでいき股関節が膝よりも下に来たら切り返す

- バーと股関節とくるぶしが一直線になるように立つ

ローバースクワットのコツはバーを身体にめり込ませることです。バーと身体の距離が近いと安定したフォームが作りやすくなります。左右にこするなどしてバーを身体にめり込ませるようにしましょう。

ローバースクワットの回数・セット数の設定

ローバースクワットも高重量・低回数で行うようにしましょう。ローバースクワットの1セットの回数は5回で十分です。1セットの回数を5回にしましょう。そのぶんセット数を最低5セット、できれば6セット行うようにしましょう。1セットでの回数が少ないぶん多くして対応するようにしましょう。

3ー3.スティッフレッグドデッドリフト

スティッフレッグドデッドリフトは上記の2種目とは違い、ハムストリングスに集中的に刺激を与えることができる種目です。スティッフレッグドデッドリフトはハムストリングスのはたらきのうちの股関節の屈曲・伸展のみを行うことで鍛えていく種目です。スティッフレッグドデッドリフトでは大腿二頭筋長頭、半腱様筋、半腱様筋を刺激することができます。

また、スティッフレッグドデッドリフトはハムストリングスが伸びているときに強い刺激が入るハムストリングスのストレッチ種目なので、バーを下ろすところを丁寧に行うようにしましょう。方法は以下のとおりです。

- バーが足の真ん中に来るようにする

- 背骨をまっすぐにしたまま股関節を曲げる

- 肩幅でバーを持つために膝を少しだけ曲げる

- バーを握ったら胸を張りつつ背中を寄せる

- 息を吸い込んだら股関節を伸展させる

- 直立の体勢になるまでバーを持ち上げる

- 腰を後ろに引き脚を伸ばしたまま股関節だけを使って身体を前傾させる

- 身体が水平になったら切り返す

スティッフレッグドデッドリフトのコツは踵に向かってバーを下ろすことです。そうすることで股関節の屈曲角度が大きくなるので、ハムストリングスに強烈な刺激が入るようになります。

スティッフレッグドデッドリフトの回数・セット数の設定

スティッフレッグドデッドリフトは半羽状筋をターゲットにしているので本来は高重量・低回数にすべきところなのですが、私の経験上スティッフレッグドデッドリフトは回数が少なすぎるとハムストリングスに効いている感覚が掴めないので10回を最低3セット、できれば5セット程度行うことをおすすめします。

3ー4.ブルガリアンスクワット

ブルガリアンスクワットはハムストリングスを追い込むのに適した種目です。ブルガリアンスクワットの動作はほぼ股関節の屈曲・伸展のみで、身体を支えるための最低限の膝関節の屈曲を伴うもののほぼ股関節の動きに集中できるおすすめの種目です。また、ブルガリアンスクワットは自体重でできるところも大きな特徴です。

ハムストリングス狙いのブルガリアンスクワットは上体を前傾させていくときにハムストリングスに強い刺激が入るのでスティッフレッグドデッドリフトと同様、ストレッチ種目のようにして行うと効果的なトレーニングができます。方法は以下のとおりです。

- 片方の足はベンチに置き、もう片方の足をベンチから1足分離しておく

- 両足のつま先と膝が正面を向くようにする

- 股関節を後ろに引きつつ状態を前傾させる

- 太ももと胴体との角度が30度になったら動作を切り返す

詳しくはブルガリアンスクワットの記事を参考にしてみてください。

ハムストリングス狙いのブルガリアンスクワットのコツは下腹部と太ももでものを挟む感覚を持つことです。そうすることで股関節の屈曲角度を大きくすることができハムストリングスへの刺激を強くすることができます。

ブルガリアンスクワットの回数・セット数

ハムストリングス狙いのブルガリアンスクワットの場合も少ない回数だとわかりづらいので10回を3セットずつ行うようにしましょう。ブルガリアンスクワットは片脚ずつ行うので3セットよりも多いセット数で行うと集中力が切れやすくなるので3セットにおさえておきましょう。

3ー5.シーテッドレッグカール

シーテッドレッグカールはハムストリングスを集中的に鍛えることができます。ハムストリングスのはたらきのうちの、膝関節の屈曲動作を行うことでハムストリングスの特に大腿二頭筋短頭に刺激を与えることができ、トレーニングの〆として行うことが多い種目です。

また、シーテッドレッグカールはハムストリングスが収縮しているときに強い刺激が入るハムストリングスのコントラクト種目です。シーテッドレッグカールを行うときは膝を曲げ切るようにしましょう。方法は以下のとおりです。

- 太ももの長さが合うようにシートを脛の長さが合うようにパッドを設定する

- レバーを引いて脚を伸ばす

- 膝とつま先の向きを正面に向ける

- 足首を90度に固定する

- 膝を曲げ切る

- コントロールしながら戻していく

シーテッドレッグカールのポイントはふくらはぎのすぐ下にパッドが来るように設定することです。ふくらはぎのすぐ下にパッドが来るようにすることでシューズがズレるのを防ぐことができます。シューズがズレると膝を曲げ切ることが難しくなるのでセッティングは精確にしましょう。

シーテッドレッグカールの回数・セット数

シーテッドレッグカールは半羽状筋の大腿二頭筋短頭がターゲットなので、回数を少ないほうが効果的なトレーニングが行えます。シーテッドレッグカールをおこなうときは1セットの回数を10回にして、最後の〆ということで最低5セット、できれば6セット行うことをおすすめします。

4.ハムストリングスのトレーニングのメニュー例

ここでは、

ハムストリングスのトレーニングのメニュー例を紹介します。

・スティッフレッグドデッドリフト 10回 3~5セット(インターバル3分)

・ブルガリアンスクワット 10回 3セット(インターバル3分)

・シーテッドレッグカール 10回 5~6セット(インターバル30秒)

トレーニングの流れとしては、最初にハムストリングスの柔軟性を確保するためにスモウスクワットを行います。ハムストリングスの怪我は一度してしまうと癖になるので必ず行うようにしましょう。ハムストリングスの柔軟性が確保できたら、POF法の流れでトレーニングを進めていきます。

高重量でハムストリングス全体を刺激するデッドリフトかローバースクワットのうちのひとつを選択して、ハムストリングスのストレッチ種目であるスティッフレッグドデッドリフト、ブルガリアンスクワットで刺激を与えてから、ハムストリングスのコントラクト種目であるシーテッドレッグカールで〆るという形で行いましょう。

まとめ

ハムストリングスを効果的に鍛えるためには、ハムストリングスの仕組みや働きを理解して股関節の柔軟性を確保してから高重量・低回数で行うようにしましょう。

ハムストリングスは身体の裏側の筋肉ということでなんとなく苦手意識を持ちがちな部位ですが、トレーニングのフォームについては股関節を動かすことと膝とつま先の向きを正面に向けることさえできていれば問題はありません。

ハムストリングスのトレーニングを頑張ってみてください。応援しています。

コメント