逆三角形が強調されたカラダを手にいれるためには、肩の筋肉である三角筋の発達が欠かせません。そしてその中でも、三角筋前部は前から見た際に迫力のある見た目を演出するのに重要です。

しかし、

・三角筋前部をどうやって鍛えていいかよくわからない

・三角筋前部に痛みを感じる

という疑問や不安を抱いている方は多いのではないでしょうか。そこで今回は、効率良く三角筋前部を鍛えていく方法や肩が痛む場合の対処法に関して細かく解説していきます。

本稿を読み、大きく発達した三角筋前部を手に入れましょう!

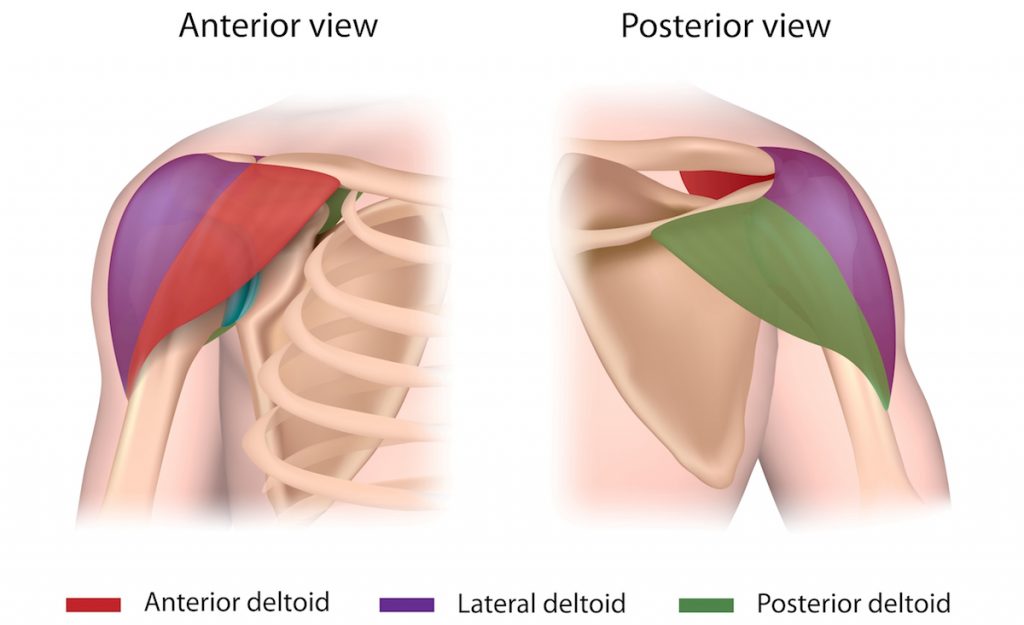

1.三角筋前部の基礎情報

三角筋前部を効率よく発達させるためには、三角筋前部の付着部位や役割を理解する必要があります。なぜなら、鍛える筋肉がどのあたりに付着しておりどんな役割を担っているかを把握することで、対象部位へとより効かせやすくなるからです。そのため、まずは三角筋前部の基本的な情報から解説していきます。

三角筋前部を効率よく発達させるためには、三角筋前部の付着部位や役割を理解する必要があります。なぜなら、鍛える筋肉がどのあたりに付着しておりどんな役割を担っているかを把握することで、対象部位へとより効かせやすくなるからです。そのため、まずは三角筋前部の基本的な情報から解説していきます。

1-1.三角筋前部の起始・停止

三角筋前部の起始・停止を見ていきましょう。起始・停止とはその筋肉がどこからどこまで付着しているか、ということです。

三角筋前部の起始は鎖骨の外側1/3で、停止は上腕骨です。そのため、三角筋前部を鍛える際にはこの両端を近づけると収縮、遠ざけるとストレッチの刺激を与えることができます。

フロントレイズでダンベルを挙上する際に肩と顎を近づけている人がいますが、あの動きは三角筋前部の収縮を意識しているからです。

1-2.三角筋前部の役割

筋肉にはそれぞれ役割があるのですが、三角筋前部の主な役割としては肩関節の屈曲動作が挙げられます。肩関節の屈曲とは、手を体側にセットした状態から前方に向かって持ち上げていく動作です。

フロントレイズの動作は肩関節の屈曲そのままですので、イメージしやすいのではないでしょうか。試しに手に何も持っていない状態でフロントレイズの動きをすると、三角筋前部に力が入るのがわかるはずです。

2.三角筋前部が痛む場合の対処法

肩のトレーニングを思いっきりやりたいのになんだか三角筋前部に違和感がある、もしくは三角筋前部が痛むという不安を抱えている人もいますよね。

肩のトレーニングを思いっきりやりたいのになんだか三角筋前部に違和感がある、もしくは三角筋前部が痛むという不安を抱えている人もいますよね。

結果からいってしまうと、三角筋前部が痛む場合は肩のトレーニングは控えるべきです。なぜなら、無理してトレーニングを行っても悪化するだけだからです。肩関節は他の種目でも利用される大事な部位のため、怪我が悪化すると肩のトレーニング以外にも他の種目で影響が出てしまいます。

実は、肩の中でも三角筋前部は怪我をしやすい部位なのです。これはベンチプレスやダンベルプレスなど胸の種目でも刺激が入ってしまうのが原因です。そのため、気づかぬうちに酷使してしまっています。

実際に私自身も、ベンチプレスで高重量を扱ったことが原因で右肩を痛めてしまいました。当時の私はフィジークのコンテストが近いこともあって痛み止めを飲んでまでトレーニングを続けていたのですが、ついに三角筋前部だけではなく肩全体が痛み出し、右肩が上まで挙げられなくなってしまいました。

その後は病院に行きトレーニングを控えましたが、未だに痛むためハードなトレーニングには気を使っています。トレーニーにとって満足にトレーニングができないのはかなりのストレスなので、少しでも違和感がある場合は病院に行き、肩のトレーニングはやめておきましょう。

また、肩が痛む原因としてインナーマッスルが弱いこともあるため、日頃からウォーミングアップやチューブを利用してローテーターカフを鍛えておくことを推奨します。

ローテーターカフとは三角筋を支えているインナーマッスルの総称なのですが

インターナルローテーション

エクスターナルローテーション

エンプティカン

を行うことで鍛えることができます。

また、肩を痛めてる間は脚や背中などの弱点強化期間と考えればモチベーションを低下することなくトレーニングを続けることができます。

3.三角筋前部を鍛える際はPOF法を活用しよう

三角筋前部のトレーニングのポイントを解説していきます。三角筋前部を鍛える際は、POF法を利用してトレーニングメニューを作りましょう。なぜなら、POF法でメニューを組むことによって満遍なく刺激を与えることができるからです。

三角筋前部のトレーニングのポイントを解説していきます。三角筋前部を鍛える際は、POF法を利用してトレーニングメニューを作りましょう。なぜなら、POF法でメニューを組むことによって満遍なく刺激を与えることができるからです。

POF法とはPosition Of Flexionの略で、すべての可動域で最大限負荷をかけることを可能とするトレーニングテクニックのことを指します。

具体的には

- 動作の途中でもっとも負荷がかかるミッドレンジ種目

- 筋肉がストレッチされた際にもっとも負荷がかかるストレッチ種目

- 筋肉が収縮した際にもっとも負荷がかかるコントラクト種目

に分類され、ミッドレンジ種目→ストレッチ種目→コントラクト種目、の順番でトレーニングを行うことで効率よく筋肥大をすることができるとされています。

次章で紹介する三角筋前部を鍛える際にオススメな種目も、基本的にはこのPOF法を基に考えています。

4.三角筋前部を鍛える際にオススメなトレーニング種目

三角筋前部を効率よく鍛えていくためにオススメなトレーニング種目をいくつか紹介していきます。どれもマストで取り入れるべき種目ですので、参考にしてみましょう。

4-1.三角筋前部を鍛える際にオススメなミッドレンジ種目

まずは三角筋前部を鍛える際にオススメなミッドレンジ種目から紹介していきます。ミッドレンジ種目は高重量を扱えるため、トレーニングの序盤でもってきましょう。

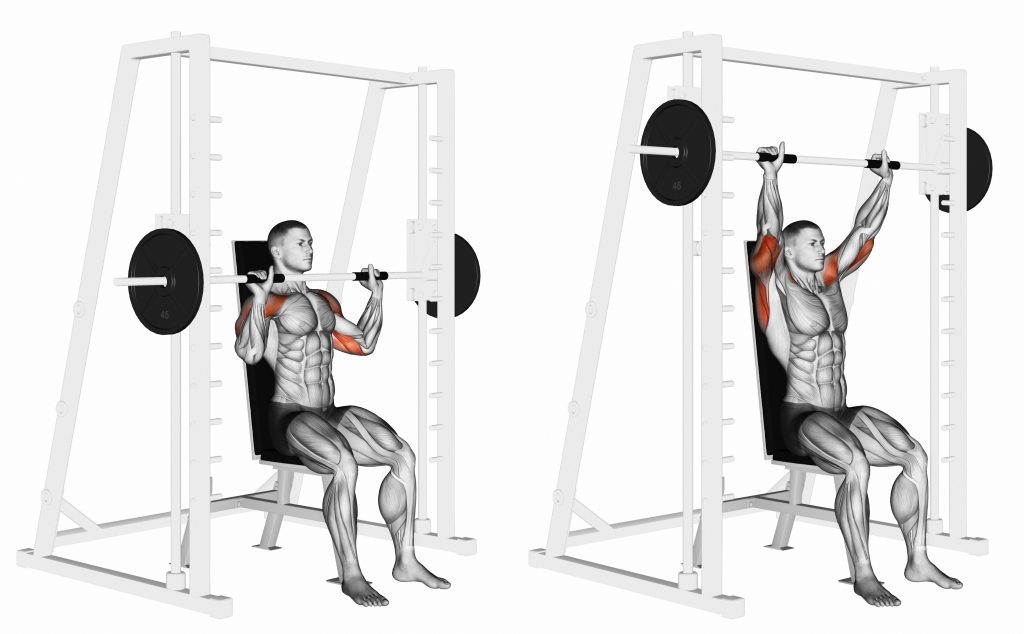

バーベルショルダープレス

バーベルショルダープレスとは、バーベルを頭上に持ち上げることで肩を鍛える種目です。三角筋前部の中ではもっとも高重量を扱うことができ、なおかつ安定して行えるため初心者の方でもオススメです。

バーベルショルダープレスのやり方

まずはバーベルショルダープレスのセッティングの方法、正しいフォーム手順を解説していきます。

- ベンチの角度を70度〜80度にし、バーベルを頭より少し上の部分にセッティングする

- ベンチはバーベルの真ん中に、距離が遠くならぬようセッティングする

- ベンチに深く腰掛けてしっかりと胸を張り、バーベルを肩幅で握る。

- バーベルを真上に持ち上げるようにしてラックアップする。※ここがスタートポジションです。

- 顔のすぐ前を通るようにしてバーベルを顎まで下ろす。

- 三角筋のストレッチを感じたら切り返し、また頭上まで押し上げる。

- 肘が伸びきる直前でまた下ろしていく。

この動きを繰り返していきます。バーベルショルダープレスでは、バーベルと体の距離が遠くならないように注意しましょう。また、親指側に力を入れることで三角筋前部に負荷が乗りやすくなるので試してみましょう。

バーベルショルダープレスに関してより詳しい内容が知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

バーベルショルダープレスの重量設定と回数の目安

何度か触れているようにバーベルショルダープレスは三角筋前部の種目の中でもっとも重量を扱うことができます。そのため、なるべく重量を追うようにしましょう。具体的にはギリギリ8~10回できる重量を3~5セット行うようにします。

体格にもよりますが、重量設定は

- 初級者 30~40kg

- 中級者 50~60kg

- 上級者 60~80kg以上

を目安に行いましょう。

また、この3~5セットというのは、後ほど紹介するダンベルを利用してのショルダープレスも併せて行う場合は3セットで止め、バーベルショルダープレスのみの場合は5セットを目安に行うという意味です。

ベンチプレスなども同じ日に行っている場合はそこまでボリュームを意識する必要はありません。要はバーベルショルダープレス以外に高重量で三角筋前部に刺激が入っているかどうかで判断をするということです。

また、重量を追うとバーベルの軌道がブレやすくなりますが、より三角筋前部に集中したい場合はスミスマシンを利用したバーベルショルダープレスもオススメです。

ダンベルショルダープレス

ダンベルショルダープレスは、バーベルショルダープレスのバーベルをダンベルに変更した種目です。そのため基本的な動作はバーベルと同じなのですが、バーベルを利用することでより可動域を広くすることができます。

ダンベルショルダープレスのやり方

ダンベルショルダープレスの正しいやり方を解説していきます。

- ベンチの角度を70〜80度にセットする。この時背もたれの角度が50度など低くなりすぎてしまうと大胸筋上部に負荷が乗ってしまうので注意

- ベンチにしっかりと腰掛け、腰は極度に反らないようにする。ダンベルを膝に乗せ、蹴り上げた勢いで両耳の横まで持ち上げる。※ここがスタートポジションです。

- スタートポジションから真上までダンベルを半円を描く軌道で挙げていき、しっかりと三角筋を収縮させる。

- 収縮を感じたらまたスタートポジション(耳の横)までストレッチをかけながらゆっくりと下ろしていく。下ろす時も、常に三角筋に負荷が乗っていることを意識する。

この動作を繰り返していきます。ダンベルショルダープレスはバーベルよりも可動域が広い分、三角筋前部へ収縮・ストレッチの刺激も与えることができます。ただ、バーベルよりは不安定になるため慣れるまでは練習が必要となります。

ダンベルショルダープレスに関してより詳しい内容が知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

ダンベルショルダープレスの重量設定と回数の目安

ダンベルショルダープレスもある程度重い重量を扱うことができるのですが、バーベルショルダープレスよりど重量が下がってしまいます。これはベンチプレスとダンベルプレスの関係性をイメージするとわかりやすいですね。そのため、バーベルショルダープレスの80%ほどで重量設定を行いましょう。

また、回数に関しては8~10回を目安に3~5セット行いましょう。

これもダンベルショルダープレスを単体で行う場合は最低でも3セット、余裕があれば5セット行い、バーベルショルダープレスなどとセットで行う場合は2セット前後などで調節してください。

4-2.三角筋前部を鍛える際にオススメなストレッチ種目

続いて、三角筋前部でオススメなストレッチ種目を紹介していきます。三角筋前部にストレッチを与えられる種目は一つしかないため、これから紹介するトレーニングをマスターしましょう。

インクラインダンベルフロントレイズ

インクラインダンベルフロントレイズとは、インクラインベンチに仰向けになって行うフロントレイズです。スタンディングで行うフロントレイズでは重力の関係でスタートポジションでほとんど負荷がかかっていないという欠点があるのですが、インクラインベンチを利用することでスタート時からストレッチの刺激を与えることができます。

インクラインダンベルフロントレイズのやり方

まずはインクラインダンベルフロントレイズの正しいやり方から解説していきます。

- インクラインベンチを60~70度にセットする

- 両手にダンベルを持ち、インクラインベンチに仰向けになる。この時、ダンベルは順手で握り手の甲が上を向くようにセットする。※ここがスタートポジション

- 三角筋前部へとしっかりとストレッチを感じながら、ゆっくりとダンベルを持ち上げていく

- ダンベルが地面と平行より少しに来たら、またゆっくりと下ろしていく

- 三角筋前部にストレッチがかかるまで下ろしたら一度止め、反動を利用せずにダンベルを持ち上げていく

この動きを繰り返していきます。インクラインダンベルフロントレイズのポイントは、いかに三角筋前部へとストレッチをかけるかです。初動ですでにストレッチがかかっているため、動き出しはなるべくゆっくりと行いましょう。

インクラインダンベルフロントレイズに関してより詳しい内容が知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。(フロントレイズの記事第7章)

インクラインダンベルフロントレイズの重量設定と回数の目安

インクラインダンベルフロントレイズはストレッチ種目のため、そこまで重量を気にする必要がありません。具体的には5~8kg前後のダンベルで十分負荷を与えることができます。

逆に重すぎる重量を扱うとストレッチを上手に効かせることができないため、軽めで丁寧な動作を心がけましょう。

また、回数は12回を目安に3セット行いましょう。これは重量を軽く設定している分、気持ち回数を増やすことで負荷をかけることを意識しています。

4-3.三角筋前部を鍛える際にオススメなコントラクト種目

続いて、三角筋前部を鍛える際にオススメなコントラクト種目を紹介していきます。コントラクト種目も基本的には一つしかないため、必ず取り入れたい種目です。

フロントレイズ

フロントレイズとは、ダンベルやバーベルの重りを手に持って前方にあげていく種目です。

フロントレイズはツールによって与えられる刺激も変わってきますが、ここではもっとも収縮を強めることができるダンベルを利用したフロントレイズのフォームを解説していきます。

フロントレイズのやり方

- 足を肩幅、膝を軽く曲げ、しっかりと胸を張った状態で直立する

- その状態でダンベルを両手に持って体側にセット※ここがスタートポジション

- 両手に持ったダンベルを、地面と平行になるまで上げる。この時に三角筋前部が収縮していることを意識する

- ダンベルをゆっくりと戻していき、負荷が抜けきる直前で切り返す

この動作を繰り返していきます。今回は収縮を利用したフロントレイズのため、フィニッシュポジションで三角筋前部が収縮していることを意識しましょう。冒頭で説明した顔を肩に近づけるテクニックも有効です。

また、フロントレイズには

- バーベルフロントレイズ

- EZバーフロントレイズ

- ケーブルフロントレイズ

などたくさんのバリエーションがあります。もちろんこれらも有効なのですが、収縮という観点から見た場合は弱くなってしまいます。

そのため、どちらかというミッドレンジ種目として取り入れ、ネガティブ動作で耐えることを目的として取り入れることをオススメします。詳しくは、次章「三角筋前部のトレーニング一例」で解説します。

フロントレイズの重量設定と回数の目安

フロントレイズで収縮を狙った場合は、軽めで行うべきです。なぜなら高重量を扱うと収縮させるまで挙上することができないからです。8~10kg前後のダンベルで三角筋が毎回ぎゅーっと収縮するまで持ち上げましょう。

そのため、回数も15~20回前後を目安に3セット行います。収縮と併せてパンプ感を得られればベストです。

5.三角筋前部のトレーニング一例

最後に、実際に私が行っている三角筋前部のトレーニングの一例を紹介していきます。私が三角筋を鍛える場合は

- 胸の日+三角筋前部・中部

- 背中の日+三角筋後部

- 肩の日(三角筋前部・中部・後部)

のように分割することが多いため三角筋前部だけを鍛えるということはありません。そのため日によって種目やセット数も変わってきますが、その中でも一番オーソドックスなパターンを紹介していきます。

ミッドレンジ種目

- バーベルショルダープレス 8回×3セット(インターバル:90秒)※重量を扱うことを意識 スミスマシンの場合もある

- ダンベルショルルダープレス 10回×2セット(インターバル:90秒)※可動域を広くし、収縮やストレッチも意識

- EZバーフロントレイズ 10回×3セット(インターバル:90秒)※ネガティブ動作で耐えることを意識)

※①、②両方行う場合もあればどちらかだけの場合も。プレス種目だけでトータル5セット行うイメージ

ストレッチ種目

- インクラインダンベルフロントレイズ12回×3セット(インターバル:60秒)※とにかくストレッチを意識、最大ストレッチ時に1~2秒停止するイメージ

コントラクト種目

- フロントレイズ15×3セット(インターバル:60秒)※とにかく収縮を意識、毎回三角筋前部がぎゅーっと縮まっているイメージA

以上のように、三角筋前部だけで4~5種目は行っています。三角筋中部と合わせると1時間弱にはなるため時間がかかりますが、本格的に大きな肩を手に入れたいのであれば集中して鍛えるべきです。

まとめ

今回は三角筋前部を発達させるために効果的な考え方とオススメな種目を紹介してきました。三角筋前部は胸のトレーニングでも使われているためある程度は自然と発達しますが、本格的に大きくしたい場合はしっかりと鍛えるべきです。

ただし、怪我もしやすい部位ですので十分注意してください。少しでも違和感を感じたら肩のトレーニングは中止し、病院へいきましょう。

今回紹介したポイントを参考に、セパレートがくっきりした三角筋前部を手に入れましょう!

コメント